2013年天津社会发展报告

2013年,在市委、市政府的正确领导下,我市坚持稳中求进、稳中求优,以提高发展的质量效益为中心,创新驱动、转型发展,深化改革、扩大开放,经济社会发展取得明显成绩。统筹经济社会协调发展,坚持把保障和改善民生作为头等大事,精心实施20项民心工程,不断完善社会公共服务,优化资源布局,加大投入力度,积极发展教育、卫生、文化、体育等事业,人民群众生活持续改善,社会事业发展良好。

一、人口总量持续增加,聚集效应进一步凸显

1.常住人口规模继续扩大,外来人口拉动增长作用明显

随着我市经济发展水平的不断提升,城市对外来人口吸纳作用进一步增强,带动了全市常住人口规模持续扩大。截至年末,我市常住人口1472.21万人,比上年末增加59.06万人,增长4.2%,增量比上年增加0.49万人。其中,外来人口440.91万人,占常住人口的比重29.9%,比上年末提高2.2个百分点。全年外来人口增加48.12万人,增长12.2%,占全市常住人口增量的81.5%,继续成为拉动全市人口增长的主要因素。

2.劳动者素质显著提高,高层次人才聚集优势日益增强

围绕加快产业转型升级和创新发展,我市积极吸引高层次人才来津创业。实施了“三年引进千人”计划、引进海外高层次人才“千人计划”、吸引外国专家的“外专千人计划”等一系列人才引进计划;组织开展“津洽会”人才智力引进、第九届海外人才网上交流洽谈会等一系列人才引进活动。截至年末,在津两院院士37名,引进聚集国家“千人计划”人才97人,国家杰出青年科学基金获得者63人,国家“973计划”项目首席科学家33名,国家级优秀创新群体和团队30个。引进外地人才3537人,新建博士后工作站26个,年末博士后流动站74个和工作站180个,在站博士后850人。

高端人才引进战略的实施,使我市就业人口中高等教育人口比重持续上升,劳动者素质明显提高。全年16岁及以上就业人口平均受教育年限为10.93年,大学及以上受教育程度人口比重为24.9%,人才智力对经济发展的支撑作用进一步增强。

3.低生育水平保持稳定,人口自然增长率小幅下降

坚持人口计生工作与促进人的全面发展相结合,与促进经济社会资源环境协调发展相结合。通过分类指导,突出重点,狠抓农村地区和流动人口计生管理服务,加强农村城镇化进程和城市建设改造中的计生工作。撤村建居期间,实施“对位管理、走动服务”,推广“网格化”社区服务管理模式,落实现居住地管理责任,着力破解人户分离和管理“盲区”等难点问题,低生育水平保持稳定。2013年,全市人口出生率为8.28‰,死亡率6.00‰,分别比上年回落0.47个和0.12个千分点;人口自然增长率2.28‰,比上年回落0.35个千分点。

二、就业形势基本稳定,就业结构进一步改善

1.扩大和稳定就业取得积极成效,就业形势基本稳定

围绕重大项目建设和科技型中小企业发展,多渠道开发就业岗位,扩大就业规模。促进创业带动就业,实施百万技能人才培训计划,累计开发职业培训包420个。适时出台服务企业用工七条新措施,组织百场定向招聘会,开展跨省市劳务对接,缓解部分企业“招工难”。出台大学生特别是困难家庭毕业生就业帮扶政策,应届高校毕业生就业率保持较高水平。实施困难群体就业综合帮扶,各类困难群体就业安置率达到86%以上,“零就业”家庭动态为零。2013年,全市新增就业48.58万人,比上年增加1.32万人,城镇登记失业率保持在3.6%。

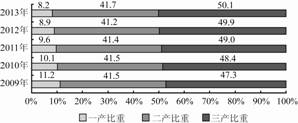

2.就业结构继续优化,第三产业比重过半

2013年,全市社会从业人员847.46万人,比上年末增加44.32万人。其中,城镇从业人员663.88万人,乡村从业人员183.58万人。从产业结构看,第一产业68.99万人,比上年末减少2.24万人;第二产业353.85万人,增加22.96万人;第三产业424.62万人,增加23.60万人。三次产业从业人员结构为8.2︰41.7︰50.1,第三产业从业人员比重首次超过50%。

图1 2009-2013年社会从业人员产业结构

三、城乡居民收入稳步增长,消费水平进一步提高

1.经济发展和政策保障“双轮驱动”,居民收入保持增长

2013年,我市经济保持平稳较快发展,发展质量和效益进一步提升,居民收入持续增长的经济基础进一步稳固。各项增收政策加大力度,实施19项增加群众收入措施,福利待遇与社会平均工资联动调整,推进企业工资集体协商,城乡低保、优抚对象抚恤、农村五保供养、特困救助标准均有新提高。据国家统计局天津调查总队统计资料显示,2013年,城市居民人均可支配收入32658元,增长10.2%。其中,工资性收入23553元,增长9.4%,拉动可支配收入增长6.5个百分点,成为首要拉动因素;转移性收入10726元,增长10.5%;财产性收入595元,增长15.4%,连续两年保持两位数增长;经营净收入1275元,增长6.2%。实施农民收入倍增计划,农村居民人均可支配收入15405元,增长13.5%。

“提低”政策效果明显,低收入群体收入增长较快。最低工资标准由每月1310元提高到1500元;连续第九年提高企业退休人员养老金,月均达到2085元;城市居民最低生活保障标准由每人每月520元调整为600元;农村居民最低生活保障标准由每人每月320元调整为400元。据国家统计局天津调查总队统计资料显示,2013年,我市最低收入组城市居民家庭收入增长最快,人均可支配收入增长19.2%,高于全市平均增幅9.0个百分点。最高、最低收入组收入差距比由上年的3.97:1下降为3.53:1。

2.消费结构明显优化,发展和改善型消费比重提高

2013年,城市居民人均消费支出21850元,增长9.1%。食品消费稳步增长,城市居民人均食品消费支出7993.48元,增长8.8%;食品支出比重为36.6%,比上年回落0.1个百分点。居住条件改善带动居住类支出增加。全年新建保障性住房8万套,新增住房补贴1万户。城市居民人均住房面积为25.89平方米,增长5.3%。人均居住类消费支出2101.88元,增长13.4%。家庭汽车拥有量明显增加,交通和通信支出持续增长。年末居民家庭百户汽车拥有量达到30.4辆,比上年末增加5.5辆。医药管理效果显现,居民保健意识增强。城市居民医疗保健支出1705.05元,增长9.6%,其中,滋补保健品支出增长25.8%。饰品和美容美发类产品和服务的消费势头强劲。居民洗理和美容费用增长50.5%,金银珠宝饰品消费支出增长8.9%。家庭教育投入加大,健身旅游增长较快。城市居民人均教育费用支出956元,增长15.8%。人均健身活动支出增长超过80%,人均团体旅游支出增长16.6%。消费方式日趋多样,网络消费日益普遍。城市居民通过互联网购买商品或服务年人均支出265元,增长2.1倍,占消费性支出的比重由上年的0.4%上升到1.2%。

表1 2009-2013年城市居民家庭人均收支及增幅

|

年份 |

人均可支配收入 |

人均消费性支出 |

||

|

(元) |

增幅±% |

(元) |

增幅±% |

|

|

2009 |

21402 |

10.2 |

14801 |

10.3 |

|

2010 |

24293 |

13.5 |

16562 |

11.9 |

|

2011 |

26921 |

10.8 |

18424 |

11.2 |

|

2012 |

29626 |

10.1 |

20024 |

8.7 |

|

2013 |

32658 |

10.2 |

21850 |

9.1 |

3.价格水平同比上涨,服务类价格上涨较快

2013年,居民消费价格总水平比上年上涨3.1%,其中,新涨价因素拉动2.5个百分点,滞后因素拉动0.6个百分点。八大类商品和服务价格“

四、民生保障显实效,社会保障体系进一步完善

1.社会保障水平不断提高,参保范围继续扩大

补助标准不断提高,参保人数持续增长。为适应城镇化发展需求,继续完善城乡一体养老、医疗保险制度,依法推进“扩面参保”。截至年末,全市参加城镇职工基本养老保险520.67万人,增长6.2%;参加城乡居民养老保险106.41万人,增长3.8%。参加医疗保险人数首次突破1000万人,达到1001.52万人,增长2.1%。其中参加城镇职工基本医疗保险493.08万人,参加城乡居民医疗保险508.44万人,比上年分别增长2.9%和1.2%。医疗保险补助标准由每人每年300元提高到420元,医保住院报销比例提高5个百分点。出台《天津市城乡居民生育保险规定》,参保人员产前检查费、生育医疗费和计划生育手术费纳入支付范围,个人不缴纳生育保险费。2013年,参加城镇职工生育保险249.14万人,增长2.6%。参加失业和工伤保险分别为278.69万人和335.06万人,分别比上年增长3.7%和1.5%。

表2 2009-2013年社会保险参保人数

单位:万人

|

指 标 |

2009年 |

2010年 |

2011年 |

2012年 |

2013年 |

|

城镇职工基本医疗保险 |

444.06 |

469.98 |

474.52 |

479.07 |

493.08 |

|

城乡居民医疗保险 |

|

486.00 |

498.27 |

502.23 |

508.44 |

|

城镇职工基本养老保险 |

401.53 |

431.45 |

458.71 |

490.26 |

520.67 |

|

城乡居民养老保险 |

|

92.23 |

98.00 |

102.60 |

106.41 |

|

失业保险 |

239.22 |

246.09 |

258.75 |

268.69 |

278.69 |

|

工伤保险 |

292.21 |

304.45 |

320.42 |

330.06 |

335.06 |

|

生育保险 |

204.61 |

212.02 |

234.60 |

242.72 |

249.14 |

|

|

|

|

|

|

|

2.提高救助标准,着力构建社会救助 “最后一道保障网”

先后出台《关于调整完善医疗保障政策减轻困难家庭医疗负担的意见》和《关于加强最低生活保障工作的实施意见》,扩大医疗救助覆盖范围,提高救助标准。城乡低保救助标准均提高80元,分别达到每人每月600元和400元。扩大享受城乡基本生活必需品价格上涨与困难群众生活联动机制补助的低收入家庭范围,由家庭月人均收入低于低保标准的140%调整为低于低保标准的150%。农村五保供养标准由每人每年5560元调整为6540元。对生活突发变故造成生活困难的群众发放临时救助,7.3万户次困难群众受益。截至年末,全市社会救助总人数达28.14万人,享受城乡最低生活保障为26.87万人,其中,城市16.04万人,农村10.83万人。

3.推进社会工作服务能力建设,社会福利普惠程度明显提升

全面推进城乡养老服务体系建设,推动养老服务专业化发展。建成老年人配餐中心、社区食堂264个,中心城区老年助餐覆盖率达到90%,新建老年日间照料中心103个,总量达到498个;老年日间照料服务站405个。全市2.56万名困难老人享受到政府购买的居家养老服务。增强对弱势群体的收养安置力度,全年新增各类福利院床位4514张,总量达到38402张。全市12个救助站对1.33万人次实施了救助,其中,市救助管理站救助6634人次。拥军优抚安置体系服务能力增强。提高城乡优抚对象定期抚恤补助标准、一至四级残疾人员护理费标准及义务兵优待金标准。建立无工作单位一至四级残疾军人护理费补贴制度。福利彩票对社会福利事业发挥重要作用,全年共销售福利彩票30.04亿元,增长31.8%,筹集公益金8.80亿元。

五、城乡基础设施建设不断推进,居民出行和居住条件进一步改善

1.城乡一体化进展平稳,新型城镇化建设明显加快

以宅基地换房建设示范小城镇试点工作扎实推进,新开工建设农民住房1002万平方米,竣工604万平方米,累计55万农民迁入新居。第二批“三改一化”试点进展顺利,更多农民成为“四金”农民,实现了安居乐业有保障。农村基础设施和环境面貌进一步改善。城镇化水平进一步提高,2013年,我市城镇化率为82.01%,比上年提高0.46个百分点。

2.综合交通网络体系日趋完善, 基础设施载体功能持续提升

天津港30万吨级航道二期、国际邮轮码头二期进展顺利。滨海国际机场二期T2航站楼工程主体完工。津秦客专竣工通车,京津城际延伸线、津保铁路等加快推进;西南环线、南港铁路、西北联络线开工建设。地铁在施5条线段

3.公用设施加快升级改造,公用事业服务水平不断提升

推动水、气、热主干管网和设施建设,完成燃气高压主干管线

六、文化体育事业和产业齐头并进,体制改革进一步深化

1.公共文化服务不断拓展,体系建设进一步完善

天津数字广播大厦、天津数字电视大厦,周恩来邓颖超纪念馆、平津战役纪念馆、自然博物馆新馆等公共文化设施改扩建。推动城市书吧建设,完成农家书屋出版物补充更新。加强精品图书生产,全年出版图书5134万册,报纸8.18亿份,杂志3965万册。全市公共图书馆、美术馆、文化馆、科技馆和街乡镇文体中心(文化站)全部免费开放。年末全市有艺术表演团体43个,文化馆18个,博物馆20个,公共图书馆31个。广播影视事业创新发展,天津农村广播、天津校园英语广播开播,启动农村有线电视数字化、双向化、信息化建设。2013年,全市广播电视网络用户突破300万户。全市拥有数字影院51家、银幕345块。其中,新建影院10家,新增银幕73块,IMAX巨幕6块、X-LAND或其他品牌国产巨幕4块。全市266个电影放映单位放映电影59.90万场次,观影人数1450万人次,票房收入3.28亿元。

2.出台政策支持,文化产业发展取得新进展

出台《关于推动文化产业发展的实施意见》,着力增强天津文化产业的发展动力、创新能力、整体实力和影响力,推动文化产业扩大规模、提升质量。完成文化大发展大繁荣攻坚战前三批重点项目,推出第四批40个重点项目,总投资256亿元。举办2013中国国际新闻出版技术装备博览会、第三届(天津滨海)国际文化创意展交会,建设中国天津新闻出版装备产业园,加快推进天津影视文化艺术产业改革创新试验基地、天津台湾文化生活创意产业园区、东疆国际文化贸易休闲岛、国家级滨海广告产业园和天津市文化金融创新试验基地等建设。全市文化产业园区达到35个,其中,国家级园区9个,入驻企业2000多家。建成国家动漫产业综合示范园动漫与影视超级渲染云计算平台、天津国家数字出版基地计算中心实验开发平台、国家影视网络动漫实验园和研究院影视动漫公共网络支撑平台。

3.体育事业全面发展,体育产业有序推动

深入贯彻《全民健身条例》,全民健身活动蓬勃开展,参加全民健身系列活动的人数超过400万人次。竞技项目成绩优异,399名运动员参与第十二届全运会,是我市参加全运会决赛阶段人数最多的一届。在24个大项、137个小项中获得决赛席位,夺得20枚金牌、14枚银牌和11枚铜牌,位列金牌榜的第九位。首次举办国际性综合运动会第六届东亚运动会,取得圆满成功。健康产业园体育新基地建设进展顺利。体育彩票在安全规范的前提下,销售额取得新突破。2013年,天津体育彩票销售35.24亿元,增长17%。

七、全面启动“美丽天津•一号工程”,城乡环境进一步改观

1.环境设施建设力度不断加大,生态环境保护不断加强

扎实推进“美丽天津・一号工程”。清新空气、清水河道、清洁村庄、清洁社区和绿化美化“四清一绿”行动全面展开,创建120个美丽社区和225个清洁村庄试点村。陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程一套机组基本建成,配套供热管网工程和32座供热锅炉改燃并网工程全面完工,全年共淘汰140万吨炼铁、229万吨水泥落后产能和7万辆黄标车。综合治理河道22条,建成污水处理厂6座,津沽污水处理厂试运行。于桥水库水质保护全面加强。新增造林18.8万亩,新建改造城市绿地面积1600万平方米,西青郊野公园一期建成。生态城市建设和环境污染治理力度加大。继续实施清水工程、绿化工程、净化工程,加大扬尘污染治理、重点项目改造提升、循环经济发展等实施力度。

2.城市管理取得新进展,市容环境明显改善

推进网格化、数字化和分级分类管理,城市精细化管理不断加强。加大交通秩序整治力度,实行小客车总量调控管理。提升改造道路107条,整修建筑3200栋,建设改造公园44个,城乡环境面貌有新的提升。制定重污染天气应急预案,加强污染防治和雾霾天气治理,提前供应国IV标准汽油。化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量同比分别下降3.5%、2.8%、3.4%和6.8%,市容环境持续改善。

八、深化卫生体制改革,医疗能力和服务水平进一步增强

1.医药卫生体制改革取得新进展,居民就医环境改善

全面实施《天津市“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》,加快健全全民医保体系,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制,积极稳妥推进公立医院改革,统筹做好基本公共卫生服务等配套改革,着力解决城乡居民“看病难、看病贵”问题。

2.医疗卫生资源加快调整,医疗卫生服务体系不断完善

新建、改建、扩建、迁建一批公立医院。区县综合医院、中医医院、基层医疗机构提升改造和公共卫生机构标准化建设持续推进。胸科医院、天津医院、中医一附院新建工程完工,第二儿童医院主体建成。年末全市有各类卫生机构4696个,增加145个;卫生机构床位57743张,增加4234张;卫生技术人员80983人,增加4061人。

表3 2009-2013年卫生事业基本情况

|

年 份 |

卫生事业 机

构 (个) |

|

卫生机构 床位数 (张) |

|

卫生技术 人员数 (人) |

|

|

|

# 医

院、 卫生院 |

# 医

院、 卫生院 |

# 执 业 (助理)医师 |

# 注册 护士 |

||||

|

2009 |

2617 |

437 |

46353 |

41921 |

67560 |

27261 |

23081 |

|

2010 |

2687 |

438 |

48828 |

44080 |

70040 |

28478 |

24193 |

|

2011 |

4431 |

461 |

49423 |

44661 |

73321 |

29833 |

25815 |

|

2012 |

4551 |

465 |

53509 |

48896 |

76922 |

30710 |

27637 |

|

2013 |

4696 |

482 |

57743 |

53062 |

80983 |

32059 |

29715 |

注:2011年以前卫生机构不含村卫生室。

3.公立医院改革不断深化,多元办医格局逐步形成

积极稳妥推进区县公立医院改革。出台《天津市区县公立医院综合改革指导意见》和《天津市区县公立医院综合改革政府投入政策实施意见》。新建天津马光社区连锁医院、天津和睦家医院、天津新世纪儿童医院、天津美津宜和妇儿医院、天津祥云皮肤病医院、天津捷希肿瘤医院等一批社会办医机构。启动了天津东方妇儿医院、天津中慈医院、天津广泰医院、天津德润医院、恒大原辰(天津)美容医院、天津佰德医院和天津百信医院等建设项目。社会资本办医事业不断发展,全市社会办医机构累计达到1100余家(不含民办村卫生室),床位数占全市的18%。

4.基本公共服务均等化水平提升,医疗卫生服务能力不断增强

制定疾病预防控制体系建设规划框架,完善精神卫生体系,将重性精神疾病管理治疗纳入社区基本公共卫生服务项目。免费向全市居民提供76项基本公共卫生服务。疾病防控、卫生监督保障工作扎实开展。中医“国医堂”实现基层医疗机构全覆盖。实施妇女儿童健康促进计划,出生缺陷发生率控制在10‰以内。孕产妇死亡率和婴儿死亡率连续八年控制在10/10万和6‰以内。推行全时段应诊和无假日门诊,公休日诊疗人次占总量的22%。开展多种形式的预约诊疗服务,三级医院综合预约率达36.8%,预约诊疗676.6万人次,占门诊总诊疗人次的29.3%,提高了医疗卫生服务能力和效率。

九、科技引领教育优先,驱动和支撑天津创新发展的作用进一步显现

1.自主创新能力大幅提升,科技创新体系建设取得进展

利用部市会商、院地合作平台,建成一批研发转化平台和技术创新联盟,推动一批重大科技项目在津投产,全年启动实施第八批自主创新产业化重大项目20项,累计实施160项,全年研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重为2.98%。建成全国首家863产业化促进中心、国家锂离子动力电池研究中心等创新平台,电动汽车、3D打印等重大科技示范工程加快推进。新增认定的科技企业孵化器21家,总数达121家,其中国家级孵化器23家,新增5家,市级科技企业孵化器25家,建设孵化转化一体化载体22家。通过认定的生产力促进中心131家,新增30家,市级示范生产力促进中心45家,新增18家。工程技术中心151家,其中国家级工程技术中心35家,市级工程技术中心116家。国家级重点实验室9个,国家部委级重点实验室45个,国家级科技产业化基地26个。

2.科技型中小企业发展提速,科技小巨人发展壮大

2013年,全市新增科技型中小企业1.45万家,累计达4.92万家。科技型中小企业专利申请量和发明专利申请量分别比上年增长31%和29%,在新能源、生物医药、节能环保、现代装备等领域培育出一批战略性新兴产业集群,成为科技与经济结合的中坚力量。实施新一轮科技小巨人发展计划,全年新增小巨人企业636家,累计达到2435家。

3.科技成果逐年递增,专利创造能力快速提升

原始创新能力显著增强。全年15项科技成果获得国家科学技术奖,其中,技术发明奖4项,科技进步奖11项,涉及装备制造、水利水电、电气工程、生物医药等多个领域。全年完成市级科技成果2385项,增长17.5%。其中,基础理论成果171项,应用技术成果2190项,软科学成果24项;属于国际领先水平63项,达到国际先进水平336项。全年签订技术合同15817项,合同成交额300.68亿元,增长19.7%。被国际三大检索系统收录科技论文20021篇,其中被SCI收录6794篇,被EI收录9956篇,被CPCI收录3271篇。全年专利申请60915件,年末有效专利68540件,增长31.0%,每万人口发明专利拥有量达到9件,比上年提高1.5件。7项专利荣获第十五届中国专利奖。商标注册申请2万件,累计达到12.35万件,拥有著名商标1145件,其中新认定著名商标169件。232种产品获得天津名牌称号,名牌产品总量达到519种,地理标志产品12种。

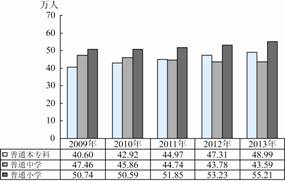

4.教育现代化水平明显提高,改革开放进一步深化

启动学前教育提升计划(2013-2015年),完成20所幼儿园新建改扩建工程。截至年末,全市幼儿园1702所,比上年增加241所,在园幼儿23.32万人,增加0.47万人。推进新一轮义务教育学校现代化标准建设,首批120所学校验收达标。全市小学838所,在学学生55.21万人,增加1.98万人。实施普通高中现代化标准建设,新建改扩建首批10所农村高中,建设第二批12所特色高中实验校。全市普通中学518所,在校学生43.59万人,学生规模保持稳定。国家职业教育改革创新示范区建设不断加快。全市中等职业教育学校112所,在校学生11.83万人。高校学科建设成效明显,新增博士学位授权院校2所。全市普通高校55所,在读研究生5.06万人,增加0.22万人;普通本专科在校学生48.99万人,增加1.68万人;成人高等教育在学人数7.36万人,增加0.46万人。国家级6项和市级112项教育体制改革试点工作有序推进,成立外国留学生预科学院,新增孔子学院(课堂)5所。各类在津外国留学生达到2.15万人。

图2 2009-2013年全市普通本专科、普通中学和普通小学在校生数

十、社会治安保持稳定,行政效能和服务管理水平进一步提高

1.“促发展、惠民生、上水平”活动取得实效,行政效能水平切实提升

深入开展“促发展、惠民生、上水平”活动,全市4451名机关干部组成673个服务工作组,深入7746家企业、项目和基层单位开展帮扶,共解决影响企业发展、项目建设、基层稳定等各类急难问题7390个,解决率达到92.6%。减少下放行政审批取得了新进展新成效。市级行政审批事项由495项减少到382项。滨海新区承接市级审批事项及权限94项,累计达到236项。向各区县普遍下放73项,累计下放144项。市和区县有关单位继续实行24小时开门服务,8个区县政府和29个市级部门的政务微博开通上线,成为政府与群众沟通新渠道。

2.社会管理推陈出新,预防和化解社会矛盾的能力不断提升

完善社会矛盾源头化解机制。加大推动《重大事项社会稳定风险评估办法》、《重点建设项目社会稳定风险分析》和《评估细则》的落实力度,全面实行社会稳定风险评估机制,有效预防化解了重点领域、重点群体中的矛盾纠纷,大量社会矛盾在基层得到有效解决。建立和完善人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的大调解体系。2013年,全市共有调解组织5848个,调解员34153名,行业协会调解机构479个,医患纠纷、劳动纠纷、物业管理纠纷等行业性调解组织发挥重要作用。完善应急管理体系,应对各类突发事件的能力进一步提高。

3.平安天津建设扎实推进,治安防控体系日臻完善

深化平安建设十项系列行动,坚持严打方针,持续开展打击“两抢一盗”和打击网络谣言等专项行动,遏制刑事犯罪高发势头。治安防控体系日臻完善。推进警防、民防、技防“三张网”建设,实行指挥、巡控一体化和公安、武警联勤联动巡逻常态化。全面开展治理整顿交通秩序、黑出租汽车、加强犬类管理专项行动。全面加强和改进社会治安管理,为我市经济社会发展创造了稳定、良好的社会治安环境。据2013年度社会公众安全感与满意度调查显示,全年公众安全感和满意度均超过96%。

4.专项整治有效开展,安全生产形势基本稳定

2013年,我市继续强化生产、施工、消防、交通等安全监管,深入开展各类安全大检查,大力排查治理隐患,防止重特大安全事故发生。全年各类安全事故死亡978人,全市亿元生产总值生产安全事故死亡人数0.071人,比上年下降12.2%,全年未发生较大以上事故。其中,道路交通事故死亡836人,下降1.4%;工矿商贸安全生产事故死亡81人。食品安全形势保持稳定,全年未发生重大食品安全责任事故。作为全市20项民心工程之一的放心食品系列工程建设进展顺利。

(李萍 戴颖 申娟)