政务公开 > 解读回应

改革开放积聚能量 工业发展迈入新时代

——天津改革开放40年经济社会发展成就系列报告之十三

天津是我国传统工业城市和重要工业基地,我国的第一辆自行车、第一只手表、第一台电视机等工业产品均相继在天津问世,天津工业为天津乃至全国的经济发展做出了重大贡献。改革开放以来,天津坚持解放思想、抢抓机遇、深化改革、扩大开放,开展了卓有成效的工作,四十年来工业取得突破性进展,经济实力显著增强,质量效益稳步提升,行业结构深度调整,增长动力加快转换。特别是党的十八大以来,天津工业积极贯彻新发展理念,坚持稳中求进,进一步加快改革开放步伐,深入落实现代化经济体系建设要求,天津工业迈入高质量发展的新时代。

一、改革开放持续推进,工业发展成果丰硕

改革开放四十年来,天津工业保持了持续稳定的发展势头,在改革的关键节点抢抓机遇、扎实工作,老工业基地的优势和潜能不断释放,全市工业增加值由1978年的54.39亿元,增加到2017年的6863.98亿元,增长了125倍,年均增长11.6%,高于同期全国增速0.8个百分点。

(一)工业主要发展历程

依照改革开放的进程和工业经济发展的阶段性特征,我们将改革开放以来天津工业发展历程大致分为四个时期:改革开放初期(1978-1991年)、稳步上升期(1992-2000年)、快速增长期(2001-2012年)、新常态时期(2013年-今)。

改革开放初期(1978-1991年):在这十余年时间内,天津稳步推进经济体制改革,加快发展有计划的商品经济,天津工业也在初步改革中不断探索适合自己的发展道路。汽车工业、生物工程、电子仪表等现代高科技产业落户天津,现代化工业集群初步显现,1984年兴建了中国首批国家级经济技术开发区之一的天津经济技术开发区,天津工业借助改革开放之势,发展基础日益雄厚。工业增加值实现稳步增长,1985年首次突破百亿(见图1),到1991年达到179.75亿元,比1978年增长了2.3倍,年均增长6.9%,工业增加值占国内生产总值的比重持续保持在50%以上。

图1:改革开放以来四个时期天津工业增加值发展情况

稳步上升期(1992-2000年):1992年,邓小平同志在南方视察时发表了一系列讲话,重申了深化改革、加快发展的必要性和重要性。党的十四大,明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这标志着我国改革开放进入新的阶段。天津工业改革开放步伐不断加快,1993年开始了史无前例的“嫁接、改造、调整”的创新之路,也是天津实施“三五八十”四大阶段性奋斗目标重要内容之一,盘活了国有资产存量,吸引大量优质外资进入,天津钢管公司、天钢集团、中环电子等一批大型企业发展壮大,有力推动了天津工业经济发展和产品技术的升级。1992年到2000年期间,全市工业增加值在百亿量级阶段稳步上升,1996年突破500亿元,到2000年达到785.96亿元,比1991年增长了3.4倍,年均增长12.5%。

快速增长期(2001-2012年):2001年,我国加入世界贸易组织,成为世界经济市场和多边贸易化体系的一部分,标志着我国改革开放进入了全新的历史阶段。天津工业以滨海新区为重要增长极,以大项目好项目为抓手,依托天津港增强与世界各国互动,发展步入快车道。2002-2007年,天津规模以上工业出口交货值连续6年实现两位数增长,出口占销售产值的比重保持在1/4左右,奠定了我市工业较高出口依存度的格局;2006年,滨海新区开发开放纳入国家发展战略,重点培育了电子信息、石化、汽车和装备制造等一批优势产业,吸引了一大批世界500强企业,丰田、摩托罗拉、三星等一流外资企业纷纷落户,滨海新区成为天津工业最大的增长点,有力带动了天津工业快速增长。2003年天津工业增加值首次突破千亿,随后在2006年、2008年、2010年、2011年、2012年相继跨越5个千亿台阶,2012年达到6282.56亿元,比2000年增长了7倍,工业增加值连续12年实现两位数增长,年均增速达17.7%。

进入新常态时期(2013年-今):十八大以来,以习近平同志为核心的党中央确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标,中国经济发展进入到一个新阶段,中央提出了要适应新常态、把握新常态、引领新常态的发展要求。2013年,习近平总书记对天津提出了“三个着力”的重要要求,天津以此为元为纲不断推进落实,坚定不移走高质量发展之路。2014年,“京津冀协同发展”列为重大国家战略之一,进一步为天津工业持续发展提供了重要机遇。天津工业解放思想、更新观念,深入贯彻落实“一基地三区”功能定位,努力打造全国先进制造研发基地,以问题为导向,针对产业结构偏重、新动能不足等问题,打响了“三去一降一补”攻坚战,质量效益稳步提升,经济结构优化升级,发展动力逐步转换,工业经济减速换挡。2013年以来的5年间,工业增加值增速较前三个时期明显回落,但依然保持了增长态势,2017年全市工业增加值完成6863.98亿元,5年时间年均增长8.5%。

(二)工业主要发展成果

改革开放四十年来,天津工业发展取得重大成就,特别是十八大以来,工业体系日臻完善,生产能力大幅提升,工业产品不断丰富,企业改革向纵深发展,对全市经济发展起到了重要的推动作用。

工业体系建设日臻完善。改革开放给天津这座传统工业城市带来新的发展,至今已建设成为基础比较雄厚、技术装备比较先进、门类比较齐全、协作配套能力较强的综合性工业基地。2017年,全市工业企业法人单位59680家,是1985年14796家的4倍;规模以上工业企业固定资产原价12591.99亿元,是1978年工业固定资产原值88.75亿元的142倍;工业生产覆盖全部41个工业行业大类中的40个,涉及175个行业中类、444个行业小类,比改革开放初期以机械、化工、纺织、冶金为主导的产业体系大为丰富,配套生产能力大幅提高。特别是计算机通信和其他电子设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、医药制造业等13个行业,我市行业小类覆盖率超过80%(见表1)。

表1:2017年覆盖率超过80%的行业情况

单位:个、%

|

行业名称 |

行业小类数量 |

我市涉及行业数量 |

行业覆盖率 |

|

纺织服装、服饰业 |

5 |

5 |

100.0 |

|

印刷和记录媒介复制业 |

5 |

5 |

100.0 |

|

黑色金属冶炼和压延加工业 |

4 |

4 |

100.0 |

|

其他制造业 |

4 |

4 |

100.0 |

|

水的生产和供应业 |

4 |

4 |

100.0 |

|

废弃资源综合利用业 |

2 |

2 |

100.0 |

|

医药制造业 |

9 |

8 |

88.9 |

|

金属制品业 |

29 |

25 |

86.2 |

|

化学原料和化学制品制造业 |

38 |

32 |

84.2 |

|

食品制造业 |

24 |

20 |

83.3 |

|

橡胶和塑料制品业 |

16 |

13 |

81.3 |

|

计算机、通信和其他电子设备制造业 |

36 |

29 |

80.6 |

|

电力、热力生产和供应业 |

10 |

8 |

80.0 |

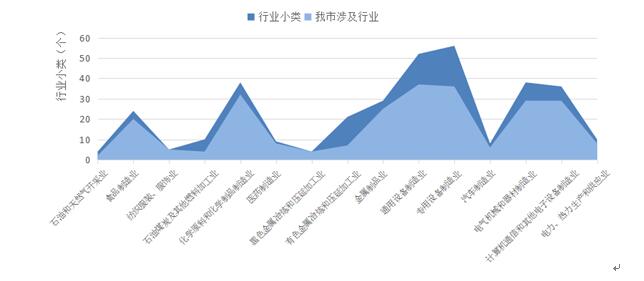

从重点行业看,工业增加值前15位行业中,有11个行业的产业链较为完整,行业小类覆盖率超过70%(见图2)。

图2:2017年我市规模以上工业增加值占比前15位行业覆盖情况

工业生产力得到极大发展。我市工业产品不断丰富,主要产品生产能力显著增强,培育出许多知名品牌。目前我市规模以上工业主要产品品种已有380余种,其中天然原油自2010年以来始终保持在年产3000万吨以上的水平,在31个省地区直辖市中位列前三;乙烯在2013年年产量突破130万吨,占全国总产量的8.1%;自行车在共享单车的带动下,2016年产量达到2756万辆,占全国总产量的比重超过50%;移动手机在2013年产量超过1亿部,是继广东、北京后第三个产量超亿部的地区。随着产业发展升级,新产品不断涌现,2017年生产节能与新能源汽车510辆,城市轨道车辆318辆,工业机器人767套,服务机器人25万套,光纤2294万千米,智能电视209万台。发展至今,既有“天女化工”、“津酒”、“同仁堂”、“达仁堂”等“老字号”企业,又有空中客车、一汽丰田、天士力制药、天狮集团、曙光系列服务器等近年快速发展壮大的知名企业。

市场主体日益活跃。以公有制为主体、多种所有制企业竞相发展。四十年来,在巩固和发展公有制经济的同时,个体、私营、外商投资等非公有制经济从无到有、发展迅猛。特别是十八大以来,国有企业改革持续深化,我市一些市属集团混合所有制改革初见成效,国有资本运营效率提高,管理模式更趋灵活,应变能力得到增强,市场竞争力大幅提升。同时,民营企业和外资企业异军突起,凭借灵活的机制、快速的应变,市场占有率大幅提升。改革开放初期,我市以国有经济和集体经济为主,销售收入比重分别为84.3%和15.6%,其他经济类型仅占0.1%。经过四十年多种所有制经济的不断发展,私营经济、港澳台商投资经济、外商投资经济持续壮大,到2017年,其主营业务收入比重分别达到16.0%、 8.1%、34.0%。(见表2)

表2:1980年、2017年规模以上工业经济类型构成对比(%)

|

经济类型 |

1980年 销售收入占比 |

2017年 主营业务收入占比 |

|

国有经济 |

84.3 |

10.1 |

|

集体经济 |

15.6 |

0.3 |

|

其他经济 |

0.1 |

89.6 |

|

#私营经济 |

|

16.0 |

|

港澳台商投资经济 |

|

8.1 |

|

外商投资经济 |

|

34.0 |

对外开放格局全面打开。一方面,工业出口竞争力显著提高。2017年,我市规模以上工业完成出口交货值2362.11亿元,而1978年我市工业直接出口产品产值仅11.47亿元。分行业看,2017年全市规模以上工业40个行业大类中,涉及出口的有32个,比重达到80%,形成了以计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业等为主导的出口行业格局。外资企业成为工业出口的主导力量,出口交货值占全部规模以上工业企业的八成。另一方面,工业引进来成效明显。工业一直是引进外资的重点行业,截至2017年末,我市累计签订制造业外商投资企业12440家,占全部外资企业的44.7%;制造业累计合同外资额810.43亿美元,实际利用外资802.97亿美元,占全市实际利用外资的46.6%。绫致时装(天津)有限公司、大众汽车自动变速器(天津)有限公司、鸿富锦精密电子(天津)有限公司、天津三星视界移动有限公司等多家知名港澳台商和外商投资企业对我市工业经济发展起到了积极作用。

对全市经济发展贡献突出。天津作为老工业基地,工业发展一直是全市经济发展的重要支撑。改革开放以来的四十年间,有23年工业增加值占全市生产总值的比重超过50%;有23年时间工业增加值增长快于全市生产总值,其中1999年至2014年的连续16年,工业增加值增速快于或者等于全市生产总值增速。从贡献程度看,1991年以来工业对全市生产总值的贡献率基本保持在40%以上,1999年到达到最高的66.9%,2016年首次回落至40%以下(见图3)。工业是全市吸纳就业的重要渠道,2017年工业从业人员214.44万人,占全社会从业人员的近1/4。

图3:1996年以来工业对全市生产总值增长的贡献率(%)

二、发展理念持续更新,质量效益稳步提升

改革开放四十年,工业作为天津经济的重要支柱,是各时期发展理念的重要践行者,工业的发展也体现着不同时期发展理念的不断创新和完善。1978年至2017年,工业企业累计实现利税总额3.37万亿,为国家和社会创造了大量财富。特别是十八大以来,工业系统深入落实新发展理念,深化供给侧结构性改革,稳步推动工业经济高质量发展。

(一)注重质量效益的发展理念逐步增强

党的十一届三中全会后,我市先后出台多项改革措施,扩大国营企业自主权,推行了承包经营责任制,结合推行厂长负责制,大多数企业实行了工资与效益挂钩,有效调动了企业和职工的积极性,企业经济效益逐步提高。1978年至1991年,工业企业累计实现销售收入4114.25亿元,年均增长10.8%,累计实现利税744.10亿元,年均增长2.7%。这一时期,虽然企业开始关注经济效益,但受市场环境和盈利能力的影响,收入增长仍大幅快于利税的增长。

党的十四大以来,党中央提出经济增长方式从粗放型向集约型转变,经济增长方式主要依靠生产要素的优化组合,通过提高生产要素的质量和使用效率来实现经济增长。1992年至2001年,工业企业累计实现主营业务收入17098.94亿元,年均增长18.7%,实现利税总额1591.57亿元,年均增长20.0%。可以看出,这一时期企业盈利能力显著提升,利税的增长要快于收入的增长。

党的十六大以来,党中央提出全面贯彻落实科学发展观,坚持全面协调可持续发展,加快转变经济增长方式。我市深入贯彻落实科学发展观,摒弃以牺牲资源、环境为代价的经济增长,走新型工业化道路。工业企业质量效益得到提升,单位能源消耗大幅降低。2002年至2012年,工业企业主营业务收入年均增长20.7%;利税总额年均增长23.5%,其中实现利润总额年均增长24.7%。主营业务收入利润率从2002年的5.4%提高到2012年的8.9%;总资产贡献率从2002年的8.7%提高到2011年的17.6%(见图4);单位工业增加值能耗从2002年的1.94吨标准煤/万元,下降到2012年的0.86吨标准煤/万元。

图4:2002年-2012年工业主要经济效益指标发展情况

(二)新发展理念引领工业经济开启新征程

新时代呼唤新理念,在国际国内经济社会环境发生新变革,经济发展进入新常态的时代背景下,党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,更深刻揭示了实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的必由之路。2013年习近平总书记在天津考察时提出“三个着力”的重要要求,为我市发展指明方向,标注路径。在十八大以来的5年间,我市工业积极贯彻落实新发展理念,遵循质量第一、效益优先的思想,全市规模以上工业企业累计实现利税总额规模占改革开放以来四十年的46.9%。单位工业增加值能耗从2013年的0.82吨标准煤/万元,进一步下降到2017年的0.65吨标准煤/万元。

供给侧结构性改革引领我市迈进高质量发展。习近平总书记在十九大报告中指出,深化供给侧结构性改革,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向。在这场深刻的变革中,我市工业一马当先站在了改革的前沿,工业经济发展质量稳步提升。一是盈利行业有所增加。2017年,规模以上工业中有38个行业实现盈利,覆盖面达到95.0%。盈利行业中,有15个行业实现利润同比增长,2个行业扭亏为盈。二是“去杠杆”使企业经营风险稳步降低。我市工业系统积极贯彻落实国家去杠杆工作部署,以及我市《关于积极稳妥降低企业杠杆率的实施意见》要求。2017年末,我市规模以上工业企业资产负债率为59.6%,为十八大以来最低水平,特别是国有及国有控股企业混合所有制改革成效显现,资产负债率为65.1%,比2013年下降1.8个百分点,2018年上半年继续下降到64.7%。三是“降成本”积极推进,税负有所下降。2017年,全市规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.92元,十八大以来首次降至85元以下,2018年上半年下降到83.75元。

三、顺应市场需求变化,行业结构调整升级

改革开放以来,我市工业行业结构根据经济发展环境以及市场需求的变化,不断调整升级,逐步确立起天津工业自身的产业优势。

(一)扭转消费品短缺局面,加快轻纺工业发展

改革开放初期,我市积极贯彻中央“调整、改革、整顿、提高”的八字方针,努力调整国民经济比例关系。“六五”期间,天津对轻工业发展实行了生产计划、技术改造、技术引进、能源原材料供应、交通运输、银行信贷“六个优先”政策。经过10余年对轻工业大量的固定资产投入,到1990年天津轻工业完成工业总产值比1978年增长3.4倍,年均增长13%,轻工业始终占据过半比重。轻工业在调整改造的基础上出现了一批具有一定竞争优势的产业和产品,如纺织、服装、自行车制造、电视机制造、食品加工等领域;涌现出飞鸽牌自行车、海鸥手表、北京牌电视机、白玫瑰针织内衣等名牌产品。

(二)老工业基地焕发活力,重工业快速崛起

上世纪90年代后,根据中央工业结构向重化工业倾斜的精神,我市工业本着发挥天津工业优势,优化资源配置的原则,重点发展了以乙烯、聚酯、蛋氨酸“三大化”为重点的化工工业;以无缝钢管、高速线材、冷轧薄板、钢丝绳为重点的冶金工业;以汽车、摩托车、数控机床为重点的机械装备产业和以程控交换机、录像机、通讯设备为重点的电子新技术工业。在此期间,50万吨无缝钢管工程和14万吨乙烯工程先后竣工,15万辆夏利扩建项目以及10万台汽车发动机等陆续建成投产,天津钢厂、轧钢一厂、天津化工厂、大沽化工厂等老企业的大规模技术改造,使这些行业的生产能力快速扩张,我市工业结构加大了向重化工业倾斜的力度。1991年轻重工业总产值的比例为49.9:50.1,到2000年轻重工业总产值的比例调整为41.0:59.0,十年时间重工业的比重提高了近9个百分点。

(三)产业集聚持续加快,优势产业基本形成

进入新世纪,天津工业围绕五大战略举措的实施,积极推动优势产业集聚,百万吨乙烯、千万吨炼油、空客A320飞机系列总装线等大项目相继成立和建设,逐步形成了航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源新材料、轻纺和国防等八大优势产业,产业集群和产业链初具规模,成为支撑和拉动全市工业增长的主要力量。电子信息产品制造业完成了从以消费类产品为主向以基础元件、计算机及通信产品为主的转变,石油化工行业产业链完备,占全市工业的17%,PVC生产能力超过百万吨,成为我国最大PVC生产基地之一。生物技术与现代医药产业技术创新能力显著提高,国家生物医药国际创新园、国际生物医药联合研究院等国家级生物创新平台相继建立,中药现代化水平全国领先。2012年,八大优势产业单位数占全市规模以上工业企业的92.3%,工业总产值占比达到89.7%,资产总计占比达到82.5%,实现利税总额占比达到88.2%。

(四)聚力新经济领域,产业结构调整再升级

十八大以来,天津工业积极适应并引领新常态,紧紧抓住五大战略机遇,落实“一基地三区”定位,加快建设全国先进制造研发基地,推动产业结构调整再升级。

着力发展新经济领域,先进制造业和高技术产业(制造业)发展实现新突破。近年来,我市电子信息、汽车制造、石油和海洋化工、高档金属制品、现代医药、绿色能源和环保等优势产业基地加快建设,航空航天、风力发电设备、绿色食品等新兴产业竞相发展,促进产业链向高端扩展。2017年,我市规模以上先进制造业增加值比2016年增长2.9%,增速快于全市平均水平0.6个百分点,对全市工业增加值增长的贡献率达69.9%;先进制造业总产值占全市的比重达到57.1%,2018年上半年比重提高至59.4%,接近全年60%的发展目标。高技术产业(制造业)增加值比2016年增长10.4%,占规模以上工业的14.0%,增速快于全市平均水平8.1个百分点,贡献率达64.6%。

主动“去产能”也成为我市工业结构升级的助推器。近年来,我市加大工业结构调整力度,压缩高耗能行业产能,产能过剩产品产量得到有效控制。2017年,我市规模以上工业生产水泥418.56万吨,比2012年下降46.6%;生产生铁1637.78万吨,下降17.1%;生产粗钢1812.55万吨,下降14.7%。

四、适应发展阶段演变,增长动力相继转换

改革开放的四十年,我市工业发展经历了不同阶段,经济增长动力也相继发生演变,从改革开放初期的劳动力等要素驱动,到中期的高投资驱动,逐步向创新驱动为主转变。

(一)改革开放初期,生产要素相对均衡驱动

改革开放初期,我市劳动力、资本等要素驱动均对工业经济发展起到了重要的推动作用。这一时期我市工业以劳动密集型为主,伴随城市化进程中的农村剩余劳动力转移,劳动力实现了较长时期的稳定增长,人口红利成为重要驱动因素。1978年,街乡及以上工业从业人员年平均人数为121.31万人,到1993年发展为178.08万人,这一年也是改革开放至今我市规模以上工业从业人员最多的一年。同时,工业投资也保持了较快增长,工业企业固定资产原值由1978年的88.75亿元,增加到1995年的1273.46亿元,年均增长17.0%。

(二)改革开放中期,以大项目投资为主要驱动

上世纪90年代后期至本世纪前期,我市工业由最初的劳动密集型向资本密集型和技术密集型转变,“减员增效”改革进一步减弱了劳动力投入对经济增长的贡献,而投资呈现出大项目好项目持续落户的良好局面,工业增长的要素均衡驱动被打破,资本投入的驱动作用不断强化,成为工业经济增长和结构调整的重要推动力量。工业企业固定资产从1996年的1079.69亿元,增长到2012年的7195.81亿元,16年时间增长了5.7倍,年均增长12.6%。特别是“十一五”时期,我市大项目好项目爆发式落户,大飞机、大火箭、中航直升机、风能利用、高科技电池等重大项目在我市陆续投产,成为带动我市工业发展的强大动力,该期间工业固定资产投资占全市固定资产投资的比重始终保持在40%左右。

(三)新常态时期,以科技创新为主要驱动

经过十余年的高投资驱动,我市工业经济总量在高位上持续保持较高增长,部分产品产能不断扩大,而需求并未形成等量级的增加,致使供给增加与需求不足的矛盾扩大,同时需求端的结构性转型率先发展,供给与需求的结构性矛盾日益凸显,资本投入的边际产出递减也使得这种增长模式的可持续性受到制约。十八大以来,我市积极实施创新驱动战略,经济增长方式正在由投资驱动向创新驱动为主转变。在这过程中,投资结构发生了变化,工业投资比重下降、增速回落。在全社会投资中,工业投资比重由2012年的41.9%下降到2017年的29.7%,工业投资增速由2012年的18.5%回落到2017年的3.8%。

以创新驱动为主的发展模式正在逐步形成和加强。一是科技研发投入持续增强,创新成果不断丰富。2017年,我市规模以上工业企业有研发活动的企业占比达到40.0%,比重比2012年提高了16.2个百分点。工业创新成果显著,2017年工业企业研发经费投入强度达1.49%,比2012年提高了0.41个百分点,已连续7年保持增长;申请专利数达到1.6万件,比2012年增长19.7%;建成全国首家863产业化促进中心、国家锂离子动力电池研究中心等创新平台。二是新经济主体成为工业经济增长新动力。高技术产业(制造业)不断发展壮大,2017年增加值比上年增长10.4%,增速快于全市平均水平8.1个百分点,贡献率达64.6%;战略性新兴产业保持较快增长,2017年增加值比上年增长3.9%,高于全市规上工业平均水平1.6个百分。

改革开放为天津工业发展注入了蓬勃生机和活力,四十年间天津工业取得了一系列瞩目成就,为新时代天津工业转向高质量发展奠定了坚实的基础。未来,天津要打造全国先进制造研发基地,还需继续推进改革开放,深度融入新一轮世界科技革命,在科技创新竞争、产业发展变革和国际分工调整中抢占主动权,推动工业经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。