政务公开 > 解读回应

房地产业不断调整升级

——天津改革开放40年经济社会发展成就系列报告之六

改革开放四十年来,我市房地产业从无到有,从小到大,经历了“开始起步-快速壮大-繁荣发展-调整升级” 的发展历程。经过40年的发展,房地产业已经成为天津经济发展的主要产业,在国民经济中占有重要地位,在不断满足与改善居民住房需求、拉动内需和带动相关行业发展以及扩大就业等方面发挥着重要作用。

一、我市房地产业发展历程

随着改革开放的持续深入,天津住房制度改革不断取得突破性进展,商品房交易制度不断完善,房地产市场迎来了蓬勃发展。回顾我市房地产业发展历程,大体可以分为四个阶段:

第一阶段:1979-1989年,开始起步阶段。改革开放各项经济政策的确定,为我市房地产业的发展带来了生机,住房建设开始脱离政府统建统配统管的计划管理,逐渐向商品房建设经营模式转变。1979年天津市房管局统建办公室的成立,标志着全市第一家房地产单位的诞生,并开始住房开发经营活动,随后市内六区相继成立各自的区属房地产开发企业,房地产业开始作为独立的行业进行经营运作。在此期间为配合解决企业职工住房问题,开发建设了王顶堤、天拖南及万新村等区域的商品住房。

第二阶段:1990-2000年,快速壮大阶段。随着经济社会发展步伐的加快,集体和企业单位住房需求不断增加,我市房地产业也开始发展壮大。旧城改造和新区开发给整个房地产业的发展带来了生机,拉动了市场需求的快速增长。房地产开发经营企业由不足十家发展到695家;开发投资从2.49亿元增加到133.93亿元,累计完成投资633.41亿元,年均增长57.4%;商品房销售面积累计1614.96万平方米,年均增长26.1%;商品房销售额累计344.46亿元,年均增长39.7%;房地产业增加值从5.35亿元增加到53.57亿元,年均增长30.6%,整个行业呈现快速发展态势。

第三阶段:2001-2007年,繁荣发展阶段。随着城市建设和改造步伐的加快,以及居民收入和生活水平的不断提高,改善居住环境和条件需求日益增加,给房地产业的繁荣发展带来了契机,开发领域和区域不断拓展,住房保障体系不断完善。七年间房地产业增加值从2001年的65.07亿元上升到2007年的189.42亿元,增长1.9倍;2007年从业人数达到5.62万人,七年间增加2.78万人,房地产开发经营企业达到1028家,累计完成投资2047.58亿元,年均增长19.7%;房屋竣工面积累计8160.14万平方米,商品房销售面积累计6380.21万平方米。2007年全市实有住宅建筑面积已达到15800.51万平方米,七年间新增7396.51万平方米,居民人均住宅建筑面积达到27.09平方米,比2000年增加9.89平方米。物业管理企业达到886家,新增418家;七年间中介代理房屋总面积超过二千万平方米,二手房市场交易活跃。

第四阶段:2008-2017年,调整升级阶段。2008年,美国爆发金融危机,全球经济衰退,中国推出更为宽松的货币政策促进经济发展,由国务院及财税部门、人民银行等相关部门出台的四份文件,从税收、贷款利率、首付比例等方面给予购房者相关优惠政策。近年来稳定房地产市场政策不断出台。2013年,国务院于2月20日出台新“国五条”调控政策,在抑制投资性和投机性需求的同时,自住型和改善型需求得到大量释放。2014-2015年相继出台“930”、“330”等政策,从首付、贷款、税费、首套房认定标准等多个方面对市场予以刺激。2016年9月30日,我市出台住房限购和差别化信贷政策,抑制房地产市场出现的过热势头。房地产业随着经济社会发展和调控政策出台,不断调整升级。十年间,全市房地产开发投资累计14181.21亿元,是1990-2007年累计的5.3倍;房屋竣工面积累计24016.95万平方米,是1990-2007年累计的2.2倍;商品房销售面积累计17037.20万平方米,是1990-2007年累计的1.9倍;房地产业增加值累计5066.94亿元,是1990-2007年累计的4.8倍。

二、改革开放以来我市房地产业不断发展壮大

(一)产业规模扩张,企业实力增强

改革开放以来,房地产业由最初的住房建设,扩展到房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营等多个方面;从最初的商品住宅,拓展到商业地产、工业厂房、市政基础设施等多个领域。

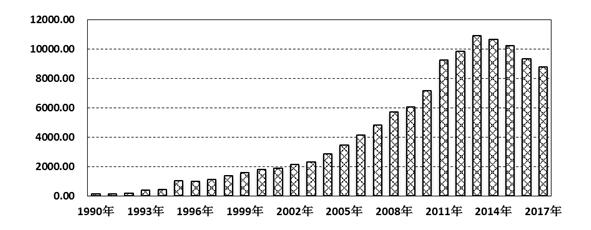

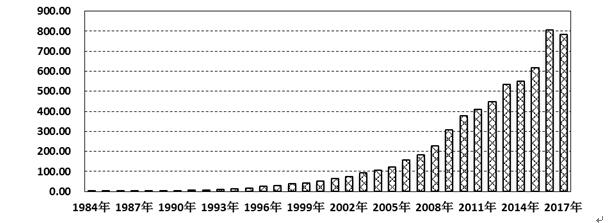

图1 1990-2017年全市房屋施工面积(万平方米)

在建项目规模不断扩大。从1979年到2017年,我市房地产开发企业由最初的几家发展到1249家,在建项目由几个发展到1348个。2017年,我市在建项目计划总投资达到1.67万亿元,计划总投资50亿元以上在建项目有48个,施工规模20万平方米以上在建项目有78个。房屋施工面积由1990年129.71万平方米增加到2017年的8795.82万平方米。

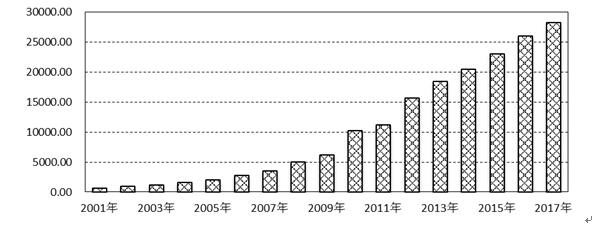

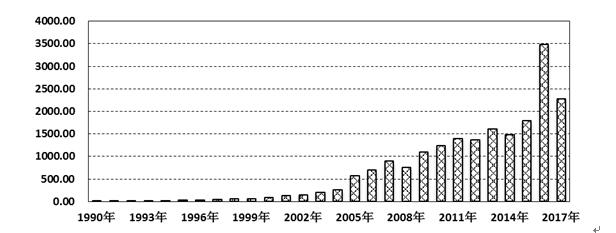

图2 2001-2017年全市房地产开发企业资产总额(亿元)

企业实力不断增强。全市房地产开发企业资产总额由2001年的599.02亿元增加到2017年的28208.74亿元,其中资产总额超过100亿元企业有52家;实现主营业务收入由2001年的130.06亿元增加到2017年的2451.20亿元,其中主营业务收入超过10亿元企业有66家;营业利润由2001年的3.55亿元增加到2017年的254.67亿元,其中营业利润超过1亿元企业有104家。

(二)房地产投资比重上升,住宅投资快速增长

1990-2017年,我市房地产开发投资以年均28.6%的速度增长,占全部投资的比重呈上升之势。1990年房地产开发投资占全社会投资的比重仅为2.8%,随着投资规模的不断扩大,1998年提高到18.5%,2005年提高到21.6%,2017年占全市投资的19.8%,目前房地产开发投资已成为支撑全市投资增长的重要力量。

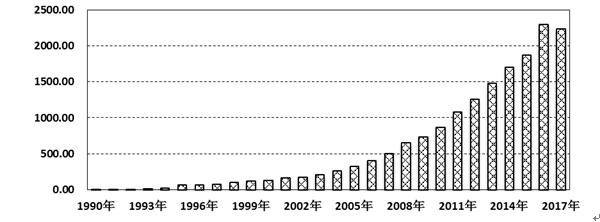

图3 1990-2017年全市房地产开发投资(亿元)

1996年中央经济工作会议明确指出,要把住宅建设作为国民经济新的增长点,1998年取消福利分房,我市加快住宅建设的步伐,实行住房分配货币化后,城镇居民逐步成为住房消费的主体。1998-2017年,全市房地产开发中住宅投资年均增长18.4%,增速比办公楼、商业营业用房等非住宅投资分别快3.4个和2.3个百分点。2017年住宅投资1559.70亿元,是1998年的24.7倍,住宅投资与非住宅投资的比例也由1998年的1.44:1调整为2017年的2.32:1。

(三)区域发展趋于均衡,企业品牌逐渐建立

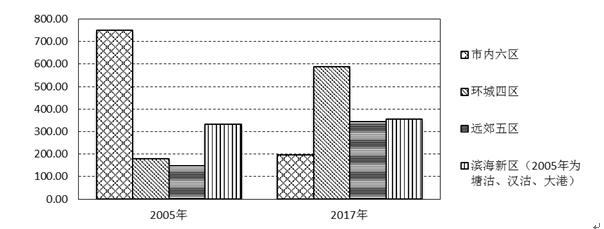

图4 2005年和2017年分区域商品房销售面积(万平方米)

从区域看,随着我市社会经济快速发展,城镇化进程不断加快,房地产开发活动由最初集中在市内六区,逐渐向环城四区、远郊五区和滨海新区扩展,各区域间逐渐均衡。2005年,市内六区在建项目581个,占全市的59.7%,商品房销售面积751.24万平方米,占全市的53.3%。2017年,市内六区、环城四区、远郊五区和滨海新区在建项目分别为234个、420个、375个和319个;商品房销售面积分别为195.45万平方米、586.79万平方米、344.67万平方米和355.22万平方米。

从企业品牌看,近年来,经过多轮的宏观调控,房地产开发企业也历经多次洗牌、优胜劣汰。部分资金实力雄厚、品牌认可度高的大型房企在市场中日益突出,天房、中海、万科、融创、泰达等企业市场占有率不断扩大,龙湖、金茂等知名企业陆续进入天津市场。

(四)所有制结构多元化,民营经济发展迅速

改革开放之初,我市房地产开发企业基本上是国有或集体企业,其他经济成份微乎其微,随着房地产业的不断发展,开发企业的所有制结构日益多元化。2017年,全市房地产开发企业中,民营企业758家,占企业总数的60.7%,在建项目778个,完成投资1177.86亿元;国有及国有控股企业411家,占企业总数的32.9%,在建项目461个,完成投资850.20亿元;港澳台及外商企业80家,占企业总数的6.4%,在建项目109个,完成投资205.33亿元。

(五)筹措资金多渠道,资金结构有所调整

作为资金密集型的产业,上世纪90年代,我市房地产开发资金除少量国家预算内拨款外,主要来源于国内贷款、自筹资金和定金及预收款等。2000年以后,国家预算内拨款基本取消,除上述资金仍为房地产开发主要资金来源,股票、债券、民间融资、信托资金等融资方式逐步进入房地产市场,资金来源渠道得到拓宽。

1990年,全市房地产开发本年资金来源中,国内贷款占17.6%,自筹资金占20.4%,其他资金占62.0%。2017年,全市房地产开发本年资金来源中,国内贷款1186.03亿元,占27.2%;自筹资金783.86亿元,占18.0%;定金及预收款1569.30亿元,占35.9%,是目前房地产开发最重要的资金来源,在1995年、2000年、2005年、2010年和2015年占比分别为17.6%、38.2%、28.4%、32.1%和31.5%。

三、房地产业有力地促进了经济社会发展

房地产业作为国民经济基础性产业,直接或间接带动了如建筑、建材、钢铁、水泥、冶金、纺织、化工、机械、家用电器、家具、装修装饰以及居民服务等上下游产业的生产与消费,其发展壮大对稳定经济增长起到了积极作用。同时,房地产业加快了城镇化进程,提高了城市基础设施水平,改善了人居环境,提高了人民生活水平。

(一)房地产业成为支柱产业

图5 1984-2017年全市房地产业增加值(亿元)

房地产业涉及的产业链长、相关产业多、关联度大,其发展与国民经济的发展是息息相关、相互促进。从1984年到2017年,我市房地产业增加值由0.85亿元增加到783.27亿元,占地区生产总值的比重由1984年的0.6%提高到2017年的4.2%。

(二)房地产业成为财税收入的重要来源

1994年分税制改革以后,房地产业逐步成为地方政府财政收入的主要来源之一。目前,与房地产业相关的税费主要有:营业税、企业所得税、个人所得税、外商投资企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用和牌照税、印花税、契税、耕地占用税、城市建设维护税及教育费附加等。近年来,随着房地产业的快速发展,房地产开发企业购地支出和交纳的税费也逐年上升。2017年,我市房地产开发用土地出让金1095.21亿元;房地产开发企业缴纳各种税金合计285.52亿元,占全部税收的17.7%,比2005年提高16.6个百分点。

(三)房地产开发促进了现代服务业发展

办公和商业楼宇是城市经济活动特别是现代服务业发展的重要载体。2000-2017年,我市办公楼累计销售面积496.57万平方米,年均增长16.1%;商业营业用房累计销售面积1128.61万平方米,年均增长13.5%。不断升级的办公和商业设施助力形成良好商务氛围,提升城市综合功能和投资环境,吸引越来越多的金融机构、研发总部、科技企业、商业巨头等入驻商务楼宇。

(四)房地产开发推进了城镇化进程

城镇化的发展引发对房地产的需求,房地产又助推了城镇化进程,房地产发展既为城镇化提供必要的生产、生活、居住、商业娱乐等活动空间,也改变了城市的空间布局,提升了城市基础设施水平。1990-2017年,我市城镇化率由69.1%提高到82.9%;建成区面积由234.00平方公里增加到1091.00平方公里;城市燃气普及率由83.0%上升到100.0%;城市实有道路长度从2932公里增加到7942公里;人均拥有公共绿地面积从2.19平方米增加到12.8平方米。

(五)房地产业带动了就业增加

2017年我市房地产业从业人员达25.30万人,其中,房地产开发业从业人员3.53万人,物业管理从业人员17.78万人。房地产业投资能带动相关产业发展,特别是建筑业发展。建筑业属于劳动密集型行业,有较大的就业容纳能力,能提供大量的就业机会。近年来,我市建筑业企业每年吸纳的劳动力都在90万人左右,2017年建筑业平均从业人员达95.45万人,1978年仅为16.71万人。

(六)房地产消费带动了居民消费

房地产市场的繁荣,商品房消费的增加,带动居民消费的增加。房屋作为人们基本的生产、生活必需品,居住支出在整个家庭消费总支出中占比不断提高。城镇居民家庭收支抽样调查资料显示:2017年我市城镇居民人均用于购建房和装潢的支出占家庭人均消费支出的比重达到21.4%,比1998年提高12.7个百分点。

(七)房地产开发改善了居住环境

图6 1990-2017年全市商品房销售面积(万平方米)

普通商品住宅、公寓、高档别墅等不同层次的商品房市场供应,满足了大部分居民的基本住房需求和改善居住条件的需求;以经济适用房、经济型租赁房、廉租房为核心的住房保障体系,有效解决了城镇中低收入群体和拆迁困难户的住房问题。1990-2017年,全市商品房销售面积累计24320.61万平方米。2017年末,全市实有住宅建筑面积达29814.82万平方米,是1980年的14.6倍,其中,房管部门直管公产815.84万平方米,私产27366.97万平方米。随着房地产业的发展,众多功能齐备、配套完善、环境幽雅的住宅小区相继建成,居民居住环境得到明显改善。我市城镇居民人均住宅建筑面积由1980年的3.58平方米增加到2013年的35.75平方米,超过人均30平方米的小康标准。

改革开放40年,我市房地产业取得的成就有目共睹。党的十九大强调:房子是用来住的,不是用来炒的。全市要认真贯彻落实中央各项房地产调控政策,多措并举,加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,继续发挥房地产业对稳定经济增长和改善民生的积极作用。