政务公开 > 解读回应

固定资产投资持续扩大 基础设施建设日趋完善

——天津改革开放40年经济社会发展成就系列报告之五

改革开放40年来,我市不断加大投资力度,投资结构有效调整,投资主体多元化,在优化产业结构、完善城市功能和保障改善民生等方面发挥了关键作用,有力地推动了全市经济社会发展。

一、投入力度不断加大,有力支撑经济增长

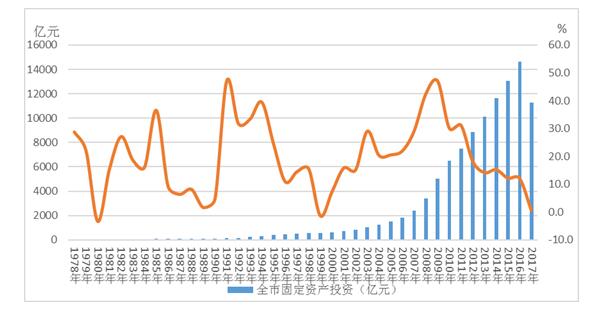

改革开放以来,我市不断加大投资力度,全市固定资产投资(不含农户)从1978年的20.01亿元增加到2017年的11274.69亿元,年均增长18.7%。投资总量呈现跨越式发展,攀升三个发展台阶,1991年超过百亿元,2003年突破千亿元,2013年突破万亿大关,达到10091.04亿元。

图1 改革开放以来全市固定资产投资情况

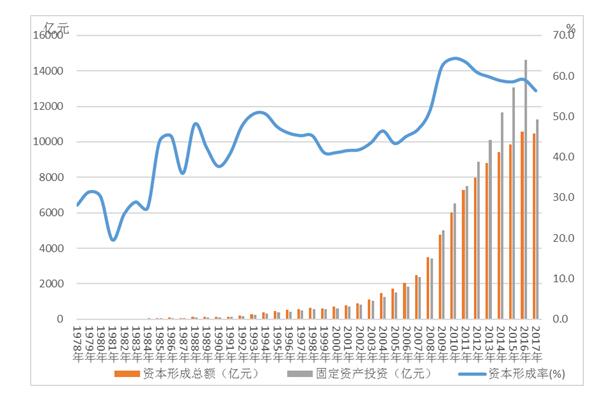

在经济发展和城镇化建设的带动下,我市投资规模不断扩大,资本形成率(投资率)逐步提高,在拉动经济增长的三驾马车中,投资对经济增长发挥着重要作用。1978年我市资本形成率为28.1%,1985年超过40%,2008年之后保持50%以上,2009-2012年超过60%,2017年为56.4%,比1978年提高28.3个百分点。

图2 改革开放以来全市资本形成率情况

二、投资结构有效调整,促进产业优化升级

改革开放以来,我市积极贯彻中央决策部署,在不断扩大投资规模、推动经济增长的同时,大力调整投资结构, 三次产业投资比重由1980年的2.0:67.8:30.2调整为2017年的2.3:30.8:66.8。

(一)第一产业投资稳定增长

改革开放以来,随着中央一系列支农惠农政策的出台,以促进农村发展、农业增效和农民增收为目标,统筹城乡发展,大力发展现代化高效农业,改善农田水利基础设施,为保证农业丰产增收做出了贡献。1980-2017年,全市第一产业投资累计完成1170.24亿元,占同期全市投资总量的1.2%,年均增长17.3%。兴建农田水利工程,改善农业生产条件,全市农业有效灌溉面积超过30万公顷;实施 “菜篮子”工程,建设了一批饲料厂、原种场以及饲养、屠宰、冷库等配套工程。党的十八大以来,大力实施乡村振兴战略,加快美丽乡村建设,农村基础设施条件明显改善。第三次全国农业普查数据显示,截至2016年末,全市3526个行政村已实现村村通路、村村通电、村村通电话,有线电视、互联网宽带覆盖率均超过99%;全市有76.7%的村拥有体育健身场所,27.4%的村拥有幼儿园、托儿所,64.8%的村设有卫生室。

(二)投资建设不断改善工业结构

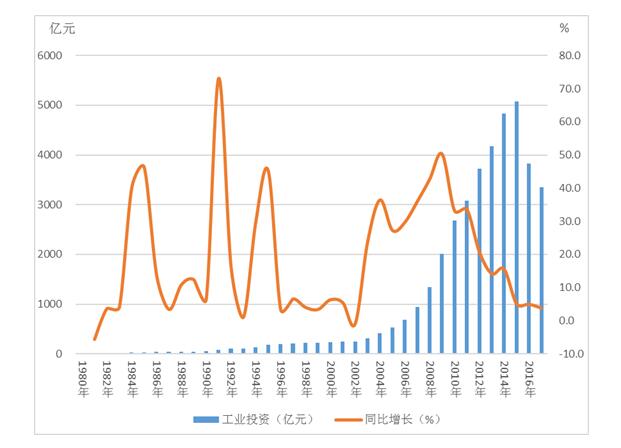

依托天津老工业基地的基础,不断加大对工业投入力度。1980-2017年,全市第二产业投资累计完成40110.39亿元,占同期全市投资总量的39.5%,年均增长17.5%。其中,工业投资累计完成39468.72亿元,占同期全市投资总量的38.9%,年均增长17.5%。改革开放初期,加大对纺织、服装、自行车、电视机、食品加工等轻工业投资,涌现出飞鸽牌自行车、海鸥手表、白玫瑰针织内衣等名牌产品。上世纪90年代,根据中央工业结构向重化工业倾斜的精神,重点发展化工、冶金、机械装备和电子,50万吨无缝钢管、14万吨乙烯等项目先后竣工,15万辆夏利扩建项目以及10万台汽车发动机等陆续建成投产,天津钢厂、轧钢一厂、大沽化工厂等老企业进行大规模技术改造。进入新世纪,积极推动优势产业集聚,中石化百万吨乙烯炼化一体化、空客A320总装线、大型运输火箭、中船重工造船基地、百万亿次超级计算机等大项目相继建设,工业投资从2000年的237.17亿元增加到2017年的3352.34亿元,18年累计投资37705.46亿元,年均增长20.8%。我市形成了一批特色产业聚集区,逐步形成了航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源新材料、轻纺和国防等优势产业。

图3 1980年以来全市工业投资情况

(三)服务业投资比重上升

改革开放以来,伴随着国民经济的发展和工业化进程的推进,第三产业在整个国民经济中的地位越来越重要,第三产业投资作为固定资产投资中的重要组成部分,不仅是提升整个第三产业发展水平的有效途径,而且在总量上影响着经济增长的速度,在结构上影响着经济结构形成及其发展变化。1980-2017年,全市第三产业投资累计完成60226.85亿元,占同期全市投资总量的59.3%,年均增长22.0%。2013年以来,在基础设施和房地产开发投资的带动下,第三产业投资年均增长16.0%,高于全市投资年均增速2.3个百分点。2017年第三产业投资7536.67亿元,占全市投资总量的66.8%,为全市经济发展发挥了重要作用。投资结构变化影响着经济结构的调整。梅江会展中心、天津大学和南开大学新校区建设、滨海响螺湾金融服务区、意式风情区、津门津塔、大悦城、万达广场等项目建设带动了商贸餐饮业、会展业、文化旅游等相关服务业发展。随着第三产业投资力度加大,我市第三产业增加值占GDP比重由1978年的24.3%提高到2017年的58.2%。

(四)“三新”产业投资成为新增长点

党的十八大以来,信息技术尤其是互联网加快发展,大数据、云计算、人工智能等新兴科技方兴未艾,为我市经济结构优化注入新动力。2017年,以高技术制造业、高技术服务业、“四众”(众创、众包、众扶、众筹)和孵化器平台为代表的“三新”产业投资1926.15亿元,比上年增长30.5%,占全市投资的比重为17.1%。“三新”产业投资快速增长,为推动全市经济高质量发展发挥了积极作用。

三、加大基础设施投资,城市功能日趋完善

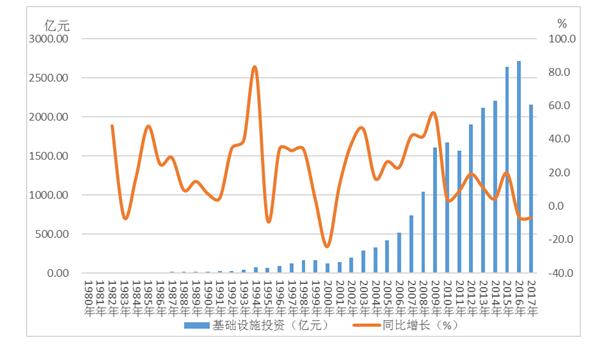

基础设施是社会正常运行和健康发展的物质基础。改革开放以来,我市加快重大基础设施建设,制约我市经济发展的“瓶颈”得到缓解,城市面貌焕然一新,城市环境持续改善,城市综合承载力不断提升,人民生活质量不断提高。1981-2017年,全市基础设施投资累计完成23533.35亿元,占同期全市投资总量的23.2%,年均增长21.3%。党的十八大以来,全力打造城市升级版,基础设施投资累计完成13994.63亿元,占同期全市投资总量的20.6%,年均增长11.5%。

图4 1980年以来全市基础设施投资情况

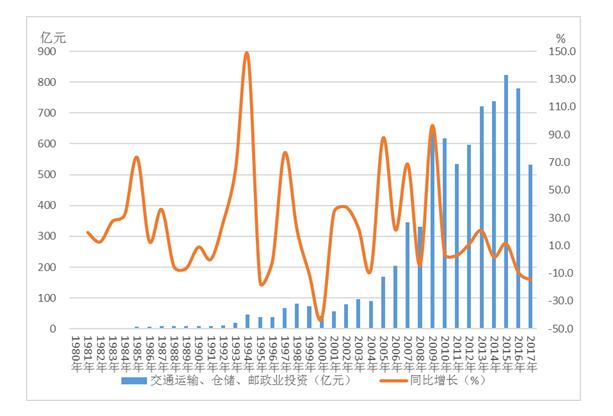

(一)现代化交通建设步伐加快

1980-2017年,全市用于交通运输、仓储、邮政通讯建设投资7846.55亿元,占同期固定资产投资总额的7.4%,年均增长20.2%。实施“三环十四射”交通体系建设,重点加大对机场、港口、铁路和高速公路的打造,交通枢纽地位进一步提升。2017年末,全市公路里程16532公里,其中高速公路1248公里,分别比2012年增长7.4%和13.1%。天津西站、天津南站、于家堡高铁站新建或改造完成,京津城际、京沪、京沈高速天津段、津晋高速、京津塘、津保等高速公路投入运营,地铁1、2、3、6、9号线运营通车。新建改造了大沽桥、奉化桥、永乐桥和狮子林桥等一大批桥梁,全市桥梁数从1978年的95座增加到2017年的1007座。完善了城市公交网络,2017年城市公交客运量17.31亿人次,轨道交通客运量3.50亿人次。天津港航道达到30万吨级,2017年港口货物吞吐量5.01亿吨,集装箱吞吐量1506.90万标准箱,分别比2012年增长5.0%和22.5%。滨海国际机场运营能力明显提升,2017年全市机场旅客吞吐量2100.50万人次,是2012年的2.6倍。信息通信基础设施建设日趋完善,从改革开放之初的市话网、长途通讯网建设到如今的无线通讯网路建设,近年来加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施,沟通方式方便快捷,为各方面的信息交流提供了保障。2017年末,全市移动电话用户1580.1万户,互联网宽带接入用户339.3万户,光纤接入用户320.1万户。

图5 1980年以来全市交通运输、仓储、邮政业投资情况

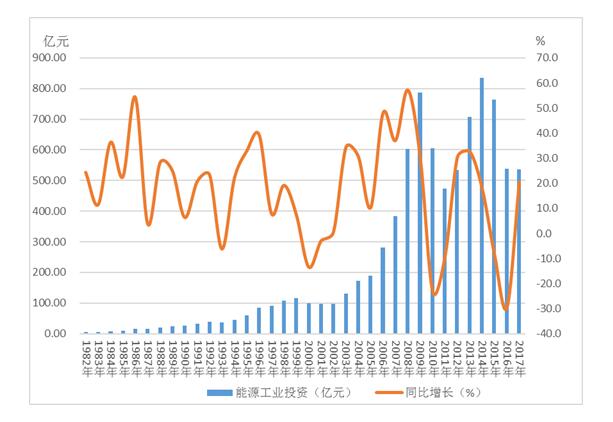

(二)能源建设有力保障经济社会发展

1982-2017年,全市用于能源建设投资8582.15亿元,占同期固定资产投资总额的8.1%,年均增长17.2%。城市电网建设加快推进,建设一批220千伏输变电工程,电网供电能力及供电可靠性大幅提高。2017年,全市发电装机总容量1418万千瓦,比1990年增长6.3倍;电力生产量625.05亿千瓦时,比1990年增长5.6倍。外部气源工程顺利完工,天然气使用规模大大提高。高压燃气管网输配能力提高至100亿立方米左右,液化天然气供气能力达到70亿立方米,城市燃气普及率由1978年的27.4%提升到2017年的100%。一批热电项目陆续建成,极大地提高了全市集中供热能力。截至2017年末,全市集中供热面积47567万平方米,1990年仅为570万平方米。加强供水、节水、排水各个环节建设力度,自来水生产能力由1978年的61.1万吨/日提高到2017年的454.55万吨/日。

图6 1982年以来全市能源建设投资情况

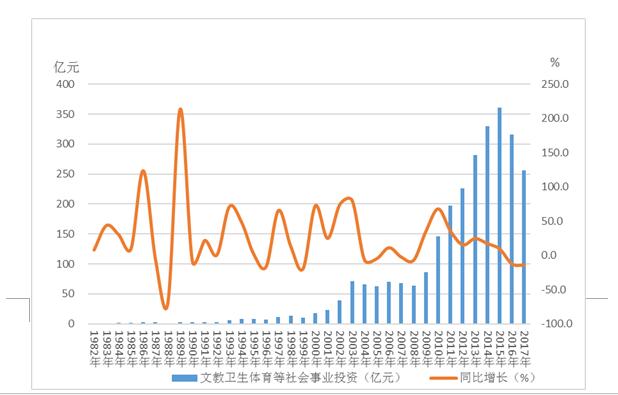

(三)社会事业建设全面推进

不断加大教育、文化、卫生和体育等社会事业投入。1982-2017年,全市用于文教卫生体育等社会事业投资2766.21亿元,占同期固定资产投资总额的2.6%,年均增长20.0%。新建、改扩建和提升改造了一批中小学和幼儿园,截至2017年,全市小学857所,普通中学525所,各类幼儿园1997所,本科高等学校由1978年的12所发展为2017年的30所,西青高校园区和海河教育园区等陆续建成并投入使用。先后建成天津图书馆、平津战役纪念馆、周邓纪念馆、天津博物馆、天津文化中心、天津滨海新区文化中心图书馆等标志性文化设施。截至2017年,全市拥有公共图书馆32个,博物馆62个,分别比1978年增加13个和57个。建成天津广播电视塔,新建了一批大型影剧院,电影院数量从33个增加到93个。新建、改扩建人民医院、眼科医院、医大总医院、天津医院、环湖医院、胸科医院等大型医疗卫生机构和一批基层医疗卫生机构。截至2017年,全市各类卫生机构5538个,比1978年增加2473个。先后新建、改扩建天津奥林匹克体育中心、天津体育馆、天津国际网球中心等综合性体育场馆,建设各类体育公园、社区健身园等休闲健身场所。截至2017年,全市共有全民健身体育设施946处。

图7 1982年以来全市文教卫生体育等社会事业投资情况

(四)生态环境投入不断加强

加快推进美丽天津建设,开展清新空气、清水河道、清洁村庄、清洁社区和绿化美化“四清一绿”行动,城市环境发生了显著变化。实施京津风沙源治理、三北防护林和沿海防护林建设,建设西青、东丽、津南等郊野公园,加大对水上公园、人民公园等市内公园提升改造,推进海绵城市和城市地下综合管廊建设。2017年末全市建成区绿地率33.5%,比2012年提高2.6个百分点,人均公园绿地面积11.5平方米,比2012年增加1.0平方米。实现南水北调中线水入津,对海河、独流减河、子牙新河等河道水系进行了综合治理,中心城区河道治理全面完工,启动农村生活污水处理工程,改善了城乡居民的生活环境。2017年末全市污水处理厂47座,污水处理率92.5%。

四、投融资体制深刻变革,投资主体多元化

改革开放以来,通过一系列改革措施,扩大了企业的自主权,打破了计划经济体制下主要依靠国家财政的国有单位单一投资渠道,调动了社会各方投资的积极性。

(一)投融资体制实施改革

改革开放初期,国务院批准了《关于基本建设投资试行贷款办法的报告》和《基本建设贷款试行条例》,打破了基本建设由政府财政无偿拨款的计划经济模式。十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,提出要实现市场对资源配置的基础性作用。投资项目逐步以公司为建设主体,并探索多种方式筹集资金。党的十八大以来,投融资体制改革进入新阶段。2016年,中共中央、国务院《关于深化投融资体制改革的意见》正式公布实施,进一步转变政府职能,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

(二)投资主体日趋多元化

改革开放初期我市投资所有制结构比较单一,1978年,国有经济投资19.55亿元,占全市投资的96.3%,其他所有制经济投资占比不足4%。目前已经形成了国有、集体、股份制、私营、外资等多种所有制投资形式。2017年,我市国有经济和集体经济投资占17.3%,股份制经济投资占39.4%,私营个体经济投资占32.6%,外商及港澳台商投资占6.1%。改革开放之初的1981年,全市投资本年资金来源中,国家预算内资金占46.6%,自筹资金占29.3%,国内贷款占18.1%。2017年,国家预算资金占1.5%,自筹资金占60.9%,国内贷款占15.7%。

(三)民间投资成为拉动投资增长的重要力量

2010年国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,2011年我市颁布《关于鼓励和促进我市民间投资健康发展的实施意见》,全方位的政策支持提供了难得的发展机遇,我市民间投资进入快速发展时期。

我市民间投资不断发展壮大,在促进经济增长、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业等方面发挥了重要作用。1995年全市民间投资76.71亿元,2017年达到7092.16亿元。1995-2017年,全市民间投资累计51325.66亿元,年均增长25.6%,高于同期全市投资平均增速(18.9%)6.7个百分点。民间投资的份额也不断提升,占全部投资总额的比重从1995年的19.5%提高到2017年的62.9%,提高了43.4个百分点。

图8 1995年以来全市民间投资情况

民间投资为增强民营经济整体实力和竞争力发挥了重要推动作用。华侨城、中玻北方光伏玻璃深加工项目、万达中心、天祥数码电子产业园、天安数码城、忠旺铝业基地、九园比克新能源产业基地等项目陆续建设。在民间投资的拉动下,我市民营经济稳步发展,2017年,民营经济增加值达到8825.82亿元,占全市经济的比重达到47.5%,比2012年提高4.3个百分点。

改革开放40年来,持续投资建设为我市国民经济和社会发展奠定了雄厚的物质基础。当前天津正处在新旧动能转化的关键时期,全市上下正深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极主动适应新常态,围绕稳增长、调结构、补短板、惠民生的总体要求,不断提升投资质量和效益,为推动经济高质量发展,实现“五个现代化天津”建设做出更大贡献。