政务公开 > 解读回应

社会就业总量倍增 收入分配持续改善

——天津改革开放40年经济社会发展成就系列报告之四

党的十一届三中全会以来,在中国特色社会主义理论的探索和不断发展的实践中,全国人民开启了实现富起来,进而走向强起来的伟大历程。四十年来,我市各项事业蓬勃发展,人民生活水平显著提高,经济社会经历了翻天覆地的变化。经济总量跃升万亿元以上,并逐步逼近2万亿;国民经济产业结构加速升级、所有制结构加速调整,经济组织和管理、资源配置方式变革优化。特别是党的十八大以来,面对复杂严峻的国内外形势,在市委、市政府的正确领导下,经过全市共同努力,圆满完成了“十二五”规划确定的主要目标任务。党的十九大进一步吹响了迈向高质量发展的冲锋号,我市就业总量增长稳定不断扩大、就业结构持续优化,劳动者素质明显提高,收入分配结构进一步改善。

一、就业总量倍增

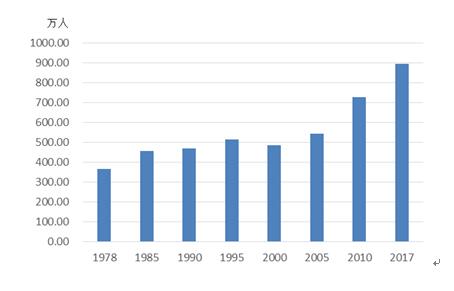

随着改革开放的不断深入,天津经济快速发展,工业化、城市化进程明显加快,劳动就业迎来了更多的机会和岗位。据统计,1978年天津全社会从业人员总量为366.70万人;2017年,天津就业人口已达894.83万人,比1978年增加528.13万人,是1978年的2.4倍。

图1 主要年份社会从业人员

40年来,天津就业人口保持快速增长势头。分阶段看,从改革开放初到上世纪九十年代中期,随着经济快速发展,社会从业人员经历了较快增长,年均增加8.74万人,年均增速2.0%。从90年代中期到21世纪初,经济体制改革不断深化,结构调整逐步升级,就业总量经历了从增加到回落再逐渐上升的过程,就业总量从1995年的515.30万人增加到2005年的542.52万人,年均增加2.72万人。进入21世纪以后,经济体制改革成效逐步显现,天津经济进入加速增长的快车道,带动就业总量迅速扩大。特别是党的十八大以来,天津市委市政府把促进就业摆在社会发展的优先位置,实施更加积极的就业政策,建立健全促进就业增长的长效机制,通过结构调整促进就业,取得显著成效。2017年,全市就业人口达到894.83万人,较2005增加352.31万人,年平均增加29.36万人,年均增速达4.3%。

二、就业结构趋于合理

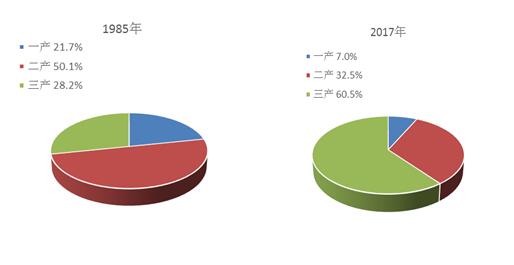

三次产业的就业结构发生重大变化。计划经济体制下,天津作为我国北方重要的工业基地,经济主要以工业为主,第三产业发展相对滞后。改革开放以来随着发展战略和产业结构的调整,尤其是九十年代后,伴随着我市工业化进程,产业结构由低向高演进。科学技术的飞速发展和新兴行业兴起,使得第三产业迅速发展,就业结构也随之发生明显变化,呈现出劳动力逐渐从第一、二产业向第三产业转移的势头。1985年,第二产业从业人员占社会从业人员的50.1%,第三产业占28.2%,仅比第一产业高6.5个百分点。到2000年,第二产业就业人员比重下降到45.6%,第一产业仅为16.7%,第三产业比重比第一产业高21.0个百分点,达到37.7%。

进入二十一世纪以来,在IT技术的引领下,天津经济结构和产业结构进一步调整升级,移动通信、信息技术、电子传媒迅速发展,新业态和崭新的生活方式走进千家万户,人民生活水平不断提高。金融、房地产、旅游、商业、餐饮、娱乐、电子商务等社会服务业蓬勃发展,第三产业呈现出广阔的就业空间,带动就业结构不断优化。2017年第一产业就业人口62.71万人,第二产业就业人口290.9万人,第三产业就业人口541.22万人,第三产业就业人口比重达60.5%,首次超过六成。与2000年相比,第一产业从业人员减少了18.58万人;第二产业增加了68.75万人,增长30.9%;第三产业增加了357.77万人,增长1.95倍。从三次产业从业人员数量之比看,1985年为1:2.3:1.3,2000年为1:2.7:2.3,到2017年变为1:4.6:8.6,第三产业已成为吸纳就业的主要力量。

图2 三次产业就业结构

2009年,天津市制定了10项重点措施加快服务业发展,包括:尽快完善商贸流通体系,积极发展旅游业;提速发展科技服务业,稳步发展房地产业;着力推动总部经济,培育发展文化创意产业;优化提升中心城区,加快工业企业生产性服务业剥离。“十二五”以来,天津服务业迅猛发展,服务业就业人口的绝对量和相对量都迅速上升,经济发展的引擎作用日益凸显,在吸纳劳动就业、带动经济增长方面发挥了重要作用。其中批发和零售、住宿和餐饮、交通运输、居民服务等主要社会服务行业从业人员由2010年的201.37万人增加到2017年的297.52万人,增长了47.8%,占全社会从业人员比重由27.6%提高到33.2%,提升了5.6个百分点。信息、金融、房地产、租赁和商务服务、科学技术、文化娱乐等新兴服务业从业人员由2010年的81.13万人发展到2017年的162.37万人,增长了1倍,所占比重从11.1%提高到18.1%,提高了7.0个百分点。新兴服务业相关行业发展速度超过传统服务业,成为拉动就业新的增长点。

三、非公有制经济成为就业的主要渠道

改革开放之初,公有制经济几乎是劳动就业的唯一渠道,城镇从业人员中,国有、集体经济从业人员所占比重达99.9%以上。随着改革开放不断深入,经济形式日益多元化,混合所有制经济和三资企业等多种所有制经济从无到有,不断壮大。随着社会主义市场经济的逐步完善,形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构。与此同时,天津的劳动就业制度也经历了一系列变革,从计划经济下国家统包统配的就业制度逐步调整为社会主义市场经济下企业自主用工、劳动者竞争就业的方式,开拓了以市场经济为导向的新型就业体制,顺应了经济体制改革和经济结构调整的需要,为天津的发展做出了重要贡献。2017年末,城镇非公有制经济从业人员达634.80万人,占城镇就业人口比重达到89.4%,国有、集体经济从业人员比重下降到10.6%。

在国有企业改制过程中,大批原国有独资企业、国有独资公司及国有控股企业改制为股份制企业或中外合资企业,通过建立现代企业制度,不断适应市场经济的发展。在此过程中,国企实施下岗分流、减员增效、兼并重组等措施,对就业的吸纳能力减弱,就业人口向其他所有制企业流动。2017年城镇就业人口中,除个体、私营以外的外资、混合所有制和其他经济就业人口达298.33万人,占城镇就业人口的42.0%,而1990年这一比例仅为1.6%。

四、劳动者素质明显提高

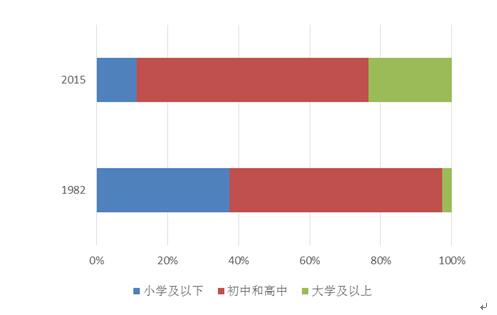

改革开放以来,原有的“铁饭碗”逐渐打破,企业自主用工、劳动者竞争就业的新兴就业体制逐渐成为主流,优胜劣汰的市场竞争从客观和主观上对提高劳动者素质起到了积极的推动作用。客观上,企业面临着市场经济的竞争,同时随着新产业、新产品的发展和新技术、新设备的应用,对劳动者文化素质、技术水平的要求不断提升。主观上,劳动者为了适应岗位需求以及增强自身在劳动力市场中的竞争力,积极主动地提升学历水平、增加技术认证、参加在职技术培训等。据统计,1982年第三次人口普查时,天津就业人口中大学及以上学历人员比重为2.7%,小学及以下学历人员占37.5%。二十世纪九十年代以来,天津社会经济进入快速发展时期,教育事业蓬勃发展,居民对教育的重视程度不断提升,人口素质显著提高。2010年第六次人口普查数据显示,就业人口中大学(含大学专科)及以上学历人员比重达21.5%,小学及以下学历人员比重下降到13.0%。2015年1%人口抽样调查结果显示,就业人口中大学(含大学专科)及以上学历人员比重达到23.5%,比1982年提高了20.8个百分点,小学及以下学历的劳动者比例降至11.3%,比1982年下降了26.2个百分点。

图3 就业人口文化程度

具有高等教育背景的就业人口在行业间的分配发生明显变化。1982年第三次人口普查结果显示,具有大学学历的就业人口占比最高的四个行业分别是“科学研究和综合技术服务”(29.0%),“教育、文化艺术事业”(22.0%),“卫生、体育和社会福利事业”(13.1%),“国家机关、政党和群众团体(8.4%)”,具有高等学历的人才主要集中在提供社会公共服务的部门。而2015年1%人口抽样调查结果显示,大学(含大学专科)及以上学历就业人口占比最高的四个行业分别是“教育”(78.6%),“金融业”(73.2%),“科学研究、技术服务和地质勘查业”(71.8%),“信息传输、计算机服务和软件业”(71.0%),具有高等学历的人才主要集中在以市场竞争为主导的服务性行业,从一个侧面体现了经济体制改革和产业结构调整对就业结构的引导作用。

五、收入分配不断改善

跨入新世纪后,天津经济发展步入高速发展阶段,经济的快速发展为城乡居民收入提高和生活的改善创造了条件。尤其是党的十八大以来,面对复杂的国内外经济形势,国家全面深化各项改革,加快经济转型,民生问题提升到前所未有的高度,城乡居民增收成为社会经济发展的重要指标。“十二五”以来,天津一是通过技术进步和制度创新有效提高经济增长质量,创新驱动和产业升级加快,提高企业盈利能力,劳动者劳动报酬合理、有序地增长,改善初次分配格局;二是统筹城乡发展,进一步完善社会保障体系,促使收入分配更趋合理,缩小各群体之间收入差距,扩大中等收入群体比重。作为居民收入的主要来源,职工工资水平的显著增长带动了居民收入的不断提高。2017年城镇和农村居民人均可支配收入分别达到40278元和21754元,分别比2010年增长了65.8%和84.3%,年均增长率为7.5%和9.1%。从城乡收入差距看,2010年城镇居民可支配收入比农村高1.1倍,到2017年城乡差距缩小到0.9倍,城乡居民收入差距不断缩小。

为了让人民群众更多的拥有和分享发展成果,我市积极落实党的十八大提出的“两个同步”有关要求 ,取得显著成效。2000-2010年,全市人均GDP、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入年均增速分别为15.6%、11.6%和10.4%;2010-2017年,天津市人均GDP年均增长7.0%,同期城镇和农村居民人均可支配收入年均增长分别为7.5%和9.1%,城乡居民收入与经济发展的同步性显著提高。

改革开放40年来,人民生活实现了奔小康、实现富裕小康、向高质量发展的三级跳。社会就业总量倍增,收入分配持续改善的现实,彰显了天津经济社会发展全面进步的一个重要侧面。