政务公开 > 解读回应

金融业量质齐升

——天津改革开放40年经济社会发展成就系列报告之十七

天津金融业在改革开放40年里取得了辉煌成就,尤其是党的十八大以来,伴随新型金融业的兴起和壮大,金融业发展驶入了快车道,逐步建立起金融全牌照体系,为实体经济健康发展提供了有力支撑。1978年,天津市仅有2家银行经营机构,经过四十多年的发展,2017年末,天津已拥有各类金融机构6830个。

一、金融业发展壮大,服务实体经济成效显著

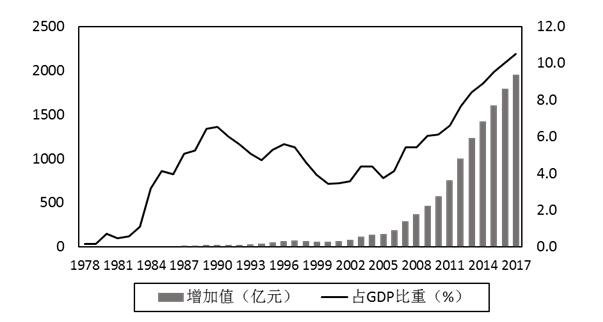

(一)金融业对经济增长的贡献不断加大

改革开放40年间,在金融业的有力支持下,天津经济结构不断优化,产业发展水平显著提高,与此同时,实体经济的快速发展也推动了金融业的转型升级,金融业已成为我市国民经济的重要支柱产业。如图1所示,2017年,天津市实现金融业增加值1951.75亿元,占全市生产总值的比重达到10.5%,四十年间共提高了个10.3个百分点;占第三产业增加值比重达到18.1%,四十年间共提高了17.5个百分点。特别是党的十八大以来,随着天津市金融改革开放创新步伐不断加快,金融机构数量快速增加,业务规模持续增长,金融业增加值由2012年的1001.59亿元增长至2017年的1951.75亿元,按可比价计算,年均增速达到12.1%,对全市经济发展做出了巨大贡献。

图1:改革开放以来天津市金融业发展壮大

(二)金融服务促进产业转型升级

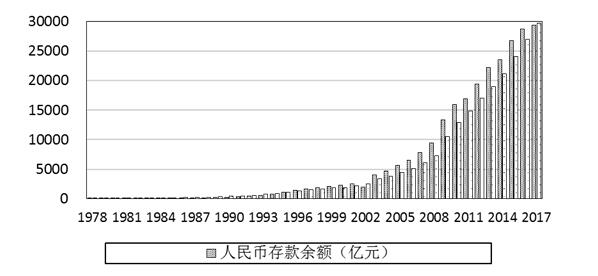

改革开放以来,天津市通过金融资源的优化配置,实现对产业转型升级的精准支持。如图2所示,四十年间,中资金融机构人民币存款和贷款余额分别增长了884.3倍和370.9倍,年均分别增长19.0%和16.4%,信贷主要投向制造业、交通运输仓储邮政业、房地产业、租赁和商务服务业以及水利环境和公共设施管理业,有力地支持了天津市各行各业的高质量发展。资本市场融资规模不断扩大,1993年天津仅有4家公司通过上交所、深交所、发A股上市,2017年底上市公司数量达到102家,融资渠道新增了发A、B股和创业板,累计股票筹资额达到444.64亿元。航运金融快速发展,2009年船舶产业投资基金、飞机租赁基金设立,加速了天津北方国际航运物流中心核心功能区建设。普惠金融发展提速,天津在全国率先实施小微企业贷款风险补偿机制,2017年全市小微企业贷款合计新增885.8亿元,对激发市场活力、加快中小微企业成长发挥了重要作用。

图2:改革开放以来天津市中资金融机构人民币存贷款余额情况

(三)金融创新催生实体经济新动能

改革开放40年间,天津金融业由封闭走向开放,改革创新不断深化。依据“三区一基地”中金融创新运营示范区的功能定位,天津市金融业开放创新的步伐大大加快,不断激发区域发展新活力。2006年国务院下发《关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》,天津紧紧抓住历史机遇,在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面先行先试,初步建立起金融全牌照体系。2015年4月,国务院批准印发《中国(天津)自由贸易试验区总体方案》,天津进一步深化金融领域开放创新,在利率市场化、人民币跨境使用、外汇管理等方面大胆探索,2017年底,“金改30条”已有八成政策落地实施,自贸区内主体累计新开立本外币账户4.7万个,结售汇504.3亿美元,跨境人民币结算2729.9亿元人民币,有力地支持了天津外向型经济的发展。

二、传统金融业转型升级,构筑现代化金融服务体系

(一)银行业运行稳健,业务领域不断拓展

改革开放40年间,天津银行业在体制、职能、地位、作用等方面都发生了深刻的变化,逐步建立了与金融创新运营示范区相适应的银行服务体系,为实现天津地区经济社会协调发展,提高天津对周边地区的辐射带动能力,做出了应有的贡献。截止2017年底,全市共有3191个银行类金融机构,其中中央银行2个,政策性银行13个,商业银行3124个,外资银行52个。

银行机构从单一到多元。1985年1月,中国工商银行天津市分行成立,中国人民银行开始专门行使中央银行的职能,结束了单一的银行体制。1992年天津市首家区域性股份制商业银行—交通银行正式开业,英国渣打银行首家获准在津设立银行。1993年以后,天津市陆续组建了中国投资银行天津市分行,中国农业发展银行天津分行等政策性银行,1998年中国投资银行天津市分行并入国家开发银行天津分行。2005年渤海银行成立,是首个总部设立在我市的商业银行,也是第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的中资商业银行。同年,天津市农村信用合作社改革为农村合作银行。近十年来城市商业银行广泛布局,2007年天津银行成立并获准跨区经营,滨海农村商业银行成立,邮政储蓄银行天津分行开业,北京、大连、浙商、盛京等银行的天津分行开业运营,2014年金城银行成为国内首批民营银行试点。

银行业务领域广泛拓展。存贷款总量大幅增加,天津市中资金融机构人民币(下同)存款余额由1978年的33.24亿元增长至2017年的29392.33亿元,人民币贷款余额由1978年的80.14亿元增长至2017年的29723.04亿元。贷款范围由单纯的流动资金贷款扩大到固定资金贷款,由生产领域扩大到流通、科技、教育、消费领域,贷款方式由传统信用放款发展到抵押、贴现、按揭、租赁等多种方式,有力地推动了我市经济社会发展。此外,贷款长期化趋势明显,为实体经济发展提供稳定的资金来源。2017年非金融企业各项贷款余额中,短期贷款比重由1978年的99.1%下降到2017年的28.9%,而中长期贷款的比重则由1978年的0.3%上升到2017年的 50.8%,特别是近十年来,随着滨海新区开发开放的推进、产业结构和城市基础设施建设升级,中长期贷款呈持续快速增长态势,2017年天津市中长期贷款达到17673.97亿元,比2007年增长了4.1倍。

(二)保险业作用突出,保障功能日趋完善

改革开放以来,天津保险业不断发展壮大,由人保独家经营的局面逐步发展为多个市场主体参与、多种经济性质并存的多元化格局。四十年来,保险业市场规模逐渐扩大,保费收入持续增长,资金投资渠道逐步多元化,监管体系日益完善,天津保险业的“减震器”和“稳定器”作用日益凸显。截至2017年末,天津共有911个保险机构,其中总公司6个,中外合资、外资公司2个,分公司57个,支公司255个,营销服务部350个,保险中介机构235个。

各类保险机构加快建立。1980年3月天津恢复了国内保险业务。1987年,天津已有企业财产、家庭财产、运输工具等52 种常规的国内保险业务和来料加工、合资经营、信用保险等70 多个特色险种。2001年恒安人寿保险公司成立,是首家总部设在天津的全国性股份制保险公司。2005年,首家总部在天津的财产保险公司渤海财产保险股份有限公司在津成立,并陆续在全国15个省市设立了分公司。此后,各类保险公司加快建立天津机构,保险公司天津分公司数量由2005年的17家,增长至2017年的57家。

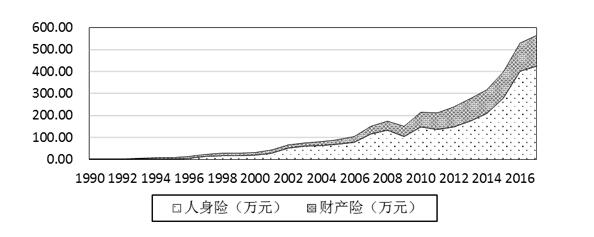

风险保障功能日趋完善。如图3所示,2017年天津市实现保费收入565.01亿元,比1990年增长了163.6倍,年均增速达到20.8%,其中财产险保费收入141.57亿元,人身险保费收入423.44亿元,分别比1990年增长了77.7倍和961.4倍。随着居民理财观念的变化和具有理财功能的寿险新产品不断推出,人身险保费收入快速增长,天津市人身险和财产险保费收入的比例由1990年的0.2:1大幅提升至2017年的3:1。与此同时,保险业的覆盖面、渗透度和普惠性不断扩大,风险保障功能持续完善。2017年天津市赔付支出达到155.32亿元,比1990年的增长了154.3倍,年均增速达到20.5%,其中,保险密度(人均保费)达到3629.17元/人,比1990年增长75.6倍;保险深度(保险总收入与国内生产总值之比)达到3.0%,比1990年提高了1.9个百分点。

图3:1990年以来天津市保险机构保费收入情况

(三)证券业发展迅速,资本市场走向成熟

改革开放以来,天津在证券市场方面大胆探索。八十年代末九十年代初开始,天津证券业发展迅速,市场基础设施不断完善,法律法规逐步健全,市场规范化程度不断提高,为金融市场改革发展和经济结构调整做出了重要贡献。截止2017年末,天津共有证券经营机构179个、证券投资咨询公司1个、基金管理公司1个、期货经营机构38个。

证券市场快速发展。1988年,首家专业的证券公司—天津市证券公司成立,专门经营证券发行、转让业务。1992年,第一家异地证券机构—沈阳风险投资股份有限公司在津设立营业部。1993年,环球磁卡在上交所上市,国际商场在深交所上市,分别是首家在上海和深圳上市的天津股票。2001年是中国证券业的规范整顿之年,天津在一级市场融资有了突破性进展,二级市场发展稳中有进,天津唯一一家法人证券公司渤海证券在津重组成立。2004年,中央下发《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,天津进一步完善相关政策,证券市场得到快速发展。2007年,中国远洋、中海油服等4家企业完成新股发行上市,募集资金金额超过历年累计募集资金总额。2016年,天津银行在港交所成功上市,实现了我市金融企业上市零突破。

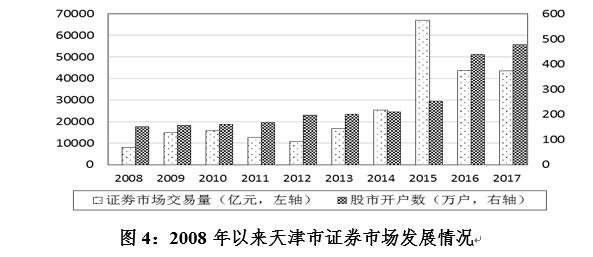

融资规模不断扩大。天津市证券市场自成立以来,在经历了三十年的发展壮大之后,市场秩序不断规范,上市公司的数量和质量同步增长,投资者队伍逐步庞大。如图4所示,2017年,天津市股市开户达到477.74万户,证券市场交易量达到43527.96亿元,比10年前增长4.4倍,其中,股票交易额达到22299.66亿元,债券交易额达到248.59亿元,基金交易额达到1597.96亿元,分别比10年前增长2.4倍、7.1倍、13.9倍。

三、新型金融业茁壮成长,为经济发展注入新动能

三、新型金融业茁壮成长,为经济发展注入新动能

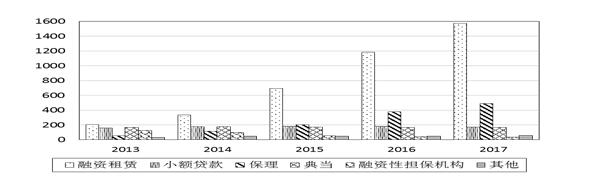

近十年来,尤其是党的十八大以来,天津充分利用政策优势先行先试,以融资租赁、消费金融、典当、小额贷款、保理和融资性担保公司等为代表的新型金融业态逐步发展起来,初步形成了门类齐全、覆盖广泛的金融机构服务体系,有效提高了金融服务实体经济的效率。如图5所示,截至2017年底,天津市共有新型金融机构2502家,是2013年的3.3倍,占全部金融机构总数的36.6%。其中:融资租赁公司由近200家,增长到2017年的1574家,增长了6.6倍;保理公司由近50家,增长到2017年的489家,增长了8.2倍。

图5:党的十八大以来天津市新型金融业企业数量情况(家)

(一)融资租赁领航发展,处于全国领先水平

近十年来,天津市融资租赁行业紧紧围绕国家战略和产业政策,积极响应“一带一路”倡议,助力“大飞机”、“中国制造2025”、京津冀一体化等战略落地,实施了一系列在全球具有广泛影响的重大项目,服务覆盖面不断拓宽,差异化、特色化、专业化、国际化发展水平逐步提高,在全国始终保持领先地位。2017年末,全市融资租赁企业达到1574家,资产总计达到20982.85亿元,形成了以船舶、飞机、轨道交通设备、重型装备和城市基础设施等为租赁物的产业格局,为企业整合上下游资源,实现供需两端精准匹配,促进制造商生产符合市场需求的产品发挥了巨大作用,成为拉动社会投资、活跃金融市场的重要推手。

业务总量全国领先。天津在全国融资租赁行业处于领先地位,飞机、船舶租赁业务分别占全国九成和八成,特别是飞机租赁,在世界范围内仅次于爱尔兰,是全球第二大飞机租赁聚集地。2007年,首家获中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司——工银金融租赁公司和天津本土的渤海租赁有限公司在滨海新区注册成立,2008年,民生金融租赁、兴业金融租赁相继在津成立。近十年来,越来越多的融资租赁企业落户津门,多种多样的租赁模式让天津融资租赁行业形成了聚集效应,有力推动天津新型金融业快速发展。党的十八大以来,天津市融资租赁企业户数占全国比重一直维持在17%左右,租赁合同余额稳步增长,占全国的比重由2013年的27.4%增长到2017年的34%,位居全国首位。

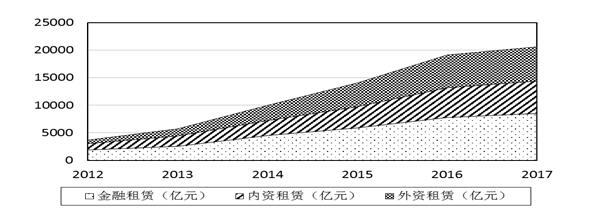

行业实力不断增强。重点企业实力雄厚,各具特色。渤海租赁是全球第三大飞机租赁业务公司和全球第二大集装箱租赁业务公司;工银金融租赁拥有和管理飞机609架,机队价值位列国内第一、全球第六,同时也是唯一一家全面支持国产民机“一干两支”研发、制造、销售和售后服务全产业链的金融租赁公司;兴银金融租赁着力服务蓝天、绿水、净土三大绿色工程;民生金融租赁是亚洲最大的公务机整体金融服务提供商。如图6所示,2017年底,天津融资租赁企业达到1574家,是2012年的13.6倍,年均增加292家;注册资金达到6729亿元,是2012年的11.7倍,年均增长63.6%;合同余额达到20600亿元,是2012年的5.6倍,年均增长41.0%,其中,外资租赁合同余额增长速度最快,年均增长57.0%,内资租赁合同余额年均增长38.7%,金融租赁合同余额年均增长34.9%。

图6:2012年以来天津市融资租赁合同余额情况

(二)小额贷款稳定发展,为中小企业解决融资难

小额贷款公司以其手续简单、担保灵活、高效快捷等特点,能够及时满足中小型企业特别是中小型科技企业多样化、个性化的融资需求,帮助企业解决发展中的资金瓶颈问题,支持企业做深、做大、做强,同时对发展资本市场,健全金融发展环境有重要意义。2009年8月,第一家由企业法人、自然人共同出资,不吸收公众存款,经营小额人民币贷款业务的公司——天津汉能小额贷款有限公司申请设立并获得批准。此后,国美、融鑫、天保、普罗米思、鼎泰等多家小额贷款公司相继挂牌成立。党的十八大以来,“大众创业 万众创新”、《关于进一步加快建设金融创新运营示范区的实施意见》等规范性政策不断出台,小额贷款公司发展进入稳定期。2013年至今,天津小额贷款公司数量一直保持在180家左右。

(三)商业保理迅猛发展,融资品种多元创新

党的十八大以来,在国家大力推动应收账款融资、强调金融服务实体经济、防范金融风险的大背景下,2017年天津市出台了《天津市小微企业应收账款融资专项行动实施意见(2017-2019年)》,商业保理已逐渐成长为供应链金融中发展最快的行业。2004年,灜寰东润作为国家工商局批准注册成立的中国唯一一家非银行独立保理商在天津经济开发区设立。2005年,中国首家国际保理中心——滨海国际保理中心在天津开发区成立,业务辐射整个环渤海经济圈,在北京、山西、河北、辽宁设立办事处,形成以京津冀为中心的服务网络。2010年,达泰(天津)国际保理服务有限公司开业,采取离岸模式和在岸模式两种方式开展业务,打造辐射全国的国际保理服务,为中国的出口商与欧美的进口商搭建合作桥梁,并提供风险管理服务。2017年,瑞茂通商业保理公司引入区块链思路,并加强实际落地性工作管理,入围中国500强排行榜。2017年末,天津市保理公司达到489家,是2013年的9.2倍,年均增长109家。

(四)资本市场加快发展,要素配置更为全面

近二十年以来,天津市积极加快多层次资本市场体系建设,健全土地、资本、劳动力、技术、信息等要素市场。一是成立了全球唯一的铁合金交易所——天津铁合金交易所,以及天津贵金属交易所和天津渤海商品交易所等要素交易所。天津贵金属交易所实行“现货延期交易”和24小时连续交易的交易模式,既填补了现货和期货交易之间的空白,同时还实现了与国际贵金属市场的无缝对接和全球自由交易;二是成立了天津股权交易所和天津滨海国际股权交易所等资本交易所。天津股权交易所采用做市商制度,为成长型企业、中小企业和高新技术企业以及私募基金提供快捷、高效、低成本的融资服务,打造“小额、多次、快速、低成本”的融资模式,截至2017年底,天交所累计挂牌企业1435家,累计实现各类融资总额合计308.21亿元,累计总成交量30.57亿股,累计总成交额68.40亿元;三是成立了天津排放权交易所,开展排放权交易综合试点,先后组织了我国第一笔二氧化硫、碳中和、合同能源管理和能效产品交易,并建立了国内首个自愿减排公示查询系统。

回顾过去,天津金融业在改革开放40年间取得了辉煌的成就,为实体经济发展和产业转型升级做出突出贡献。展望未来,天津市金融业一定能够把握历史机遇,以改革开放创新为引领,聚焦金融创新运营示范区的城市功能定位,积极服务实体经济,助力新旧动能转换,在推动天津经济高质量发展的新时代中再创佳绩。